向着光明前行——郑振铎和他的故乡

文、摄影/简 梅

长乐首占村史馆郑振铎先生塑像

一

闰二月,犹如等待已久俏皮的孩子,紧跟着春分,迫不及待地跃入“山带新晴雨,溪留闰月花”斑斓鲜活的画景。你看,阳光还在慢慢回归的路上,人间草木蔓发、雏鸟啁啾、蝶飞蜂舞,万物争相萌生。智慧的先人把光阴寸头一点点累加起来,每个十数年迎春的脚步特意在二月多逗留一番,倒也增添了无尽的姿彩,大江南北,点点柳枝依然婆娑,麦苗照常返青,果树沉着坐果,姹紫嫣红遍染无异,燕归返巢一个不迟……而更为奇特的是今年还遇逢“双春”闰二月,如果再有这样的机遇,则在2042年与之相逢了。而那时的中国,又该是如何光明璀璨的模样?我行走在距长乐城区五公里的首占村,面对八方山岚和谐,四周平畴舒展,村道屋宇栉比、人烟稠密,一片生机盎然的景象浮想联翩……

首占村可不一般!我已多次踏寻于此。它背倚着首石山、鹿屏山,面朝琅峰;董奉山拱卫于左,大象山峙护于右,形成一道道雄奇秀丽的天然屏障。如果登山远眺,马江水浩浩荡荡,奔流不息;上洞江蜿蜒曲折,延伸至河道港汉纵横交错的阳夏平洋,而平洋中央端坐着一个坐北朝南的大村镇,这里即是首占村,是长乐首占镇政府的所在地。南宋景炎年间已形成村镇,最初名“洲店”,明嘉靖年间改名“首占”,取地灵人杰、出类拔萃之意。又有岱阳之称。现在全村在籍人口三四千人几乎全都姓郑,相传郑氏始祖从唐末河南入闽后,先定居长乐福湖(今北湖村),后于元末迁来首占渐成大姓。如今,分布于世界各国的首占乡亲有二千多人,实为名不虚传的侨乡!千百年来,在这片美丽富饶的土地上,勤劳勇敢淳朴的首占儿女,以自己的聪明才智建设着如诗如画的家园。他们励志苦读,自古人文荟萃,英才辈出,相继涌现出明嘉靖一代名臣郑世威(如今郑氏宗祠其手书的“世培忠厚”始终悬挂正中)、清道光不避权贵、清廉美誉郑元璧(即郑振铎的高祖)、越南阮朝著名政治家文学家郑怀德(先祖迁居越南),以及近现代许多仁人志士:郑宝菁、郑天挺、郑衍贤(化名陈怀皑,其子陈凯歌)、郑作新等。尤其是这块神奇的土地,出现了一位令我一生景仰敬重的——杰出的爱国主义者、文学家、翻译家、收藏家、文学评论家、艺术史家等可以冠以“博识百科”的大学者——郑振铎先生!这真是:“首占勋声远,岱阳世泽长”,首占仿佛像吴航南郊的一颗灼灼闪耀的启明星,映照着首占儿女无论身在何处,恒向光明前行。

二

上午九时的光景,天幕浅蓝缀着如絮的云朵,温情的阳光投影斜拉的电线,在村道画成音符,一排排灰墙、红漆的木门在轻巧的代步车飞掠面前保持着宁静如初,有序的门牌号写满人间烟火。我的脚步停留在首占村“前街西路23-1号”的一座古厝面前,它位于岱阳郑氏宗祠西侧。迎门而入,熟悉的场景与我家乡梅花古镇遗留的古建筑十分相似,坐北朝南,呈七柱六扇五间,形制为明代建筑。只见厅堂与厢房静悄悄的,晾晒的衣物与盆中鲜妍的植栽说明人家依旧。我的心中依然如初次觅到此处时的激动,因为这是郑振铎先生的祖居地,虽然我曾遍访乡民却因为岁月久远而仍不知先生祖父与父亲当年所居哪一厅房,但是,这里的每一丝空气,每一块岁月沉淀的砖瓦,每一根挺拔的梁柱……无不传递着神圣的“箴言”:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能!

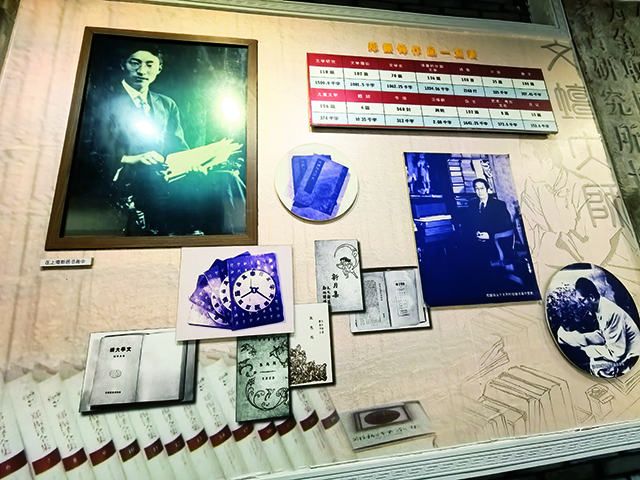

郑振铎纪念馆作品一览表

而据史料推断,在郑振铎先生出生的前三年,祖父便已率领全家迁居温州,即约光绪年间1895年左右,当时祖父约36岁,而父亲约15岁。由于家道中落,祖父郑允屏少年时便双亲相继亡故,生活异常艰苦,为投靠表亲而迁到温州当幕僚。如果溯源,郑振铎的高祖郑元璧为村中第二位进士,但清俭至极,家中“敝帏布被,不异寒素”,这亦源于其父早逝,母亲一灯课读,而三伯夫人纺织相佐,元璧常常潸然泪下,更加发愤苦读,为官后体恤百姓疾苦,清廉刚正……郑振铎的曾祖郑景渊是元璧的第三子,瓯宁县学训导,可惜亦早逝。曾祖母郭仲年是晚清道光翰林郭柏荫的长女,才识过人,“简默能文,精于试贴、杂体”,郭柏荫曾为女儿《继声楼帖体诗存》二卷、《继声楼古今体诗》一卷(总计278首)作序,刊行于世;命运多舛的曾祖母年方三十独抚诸孤、呕心躬课,民国《长乐县志》生平有传,后来郑振铎藏书目录中,曾祖母《继声楼古今体诗》亦列其中。诗书传家的先祖皆为秉性高洁之人,在这座古厝曾经发生无数动人的故事,但随着光阴流逝而渐渐隐没……

岱阳郑氏宗祠大门

近代福建商人常贩运荔枝、桂圆和红糖等随船来温州销售,据传其祖父亦尝试当过“水上客”,生活的困顿直至携家温州,在衙门做文书工作后勉强得以维持。郑振铎的父亲郑庆咸为祖父的长子,母亲为郭宝娟,十六岁出嫁后不久即随夫家去温州生活。郑振铎于光绪二十四年(1898年)农历十一月初七,即12月19日诞生于永嘉县(今温州市)乘凉桥一间小屋中,出生那天,全家如逢大典,因为长孙出世,曾祖父捻着胡须可高兴了,算命先生说这孩子将来能大富大贵,只是命相“五行缺木”,于是祖父便给其起了“木官”小名,大名为“振铎”,有“摇铃发号,一呼百应”之意,没想到“郑振铎”之名果然在那个时代发出了令人震撼的强国之音,并聚集在他身旁无数耀眼发光的名字,写入了中华民族光荣的浩瀚史册!为此,他更是付出了一生的努力!

浮沉年代常常风雨飘摇,无形中也铸就了小小木官坚毅的品格。随着父亲意外过世,祖父悲楚难抑,常饮酒,微醺时振铎被叫次数最多,常夹菜放入他的小嘴,疼爱地问:“好吃吗?”有时亲他一下,髯须扎痛小脸一如少年初始体验的艰辛。过几年,祖父也郁郁而终,母亲含辛茹苦,上要侍候婆婆,下要拉扯三个未成年的孩子,靠帮人家缝缝洗洗来挣点微薄的收入。郑振铎在一篇未完成的长篇小说《向光明去》曾融进自己童年的生活影子,文中写到母亲一针一针把零碎的花缎做成各式各样的禽鸟野兽或青蛙之类,针篮中已经有十几只了,母亲仍在不停不歇地做着,憔悴的双眼、清白的脸色,引发天真的孩子与母亲的对话,以及文中母子相偎情深的细节描写催人泪下——

……仲芳想不到他母亲要如此地工作着度日,不禁放下了书,走到他母亲膝前,把头伏在她膝上哽咽地哭了。良久,觉得头发上有冰凉的水点滴着,他抬头看他母亲,她的泪水也如两行珠串般地不自禁地落下。“只要你好好地读书上进,我受什么苦都可以。”她把仲芳抱在胸前,如她在十几年前之抱他一样……

就这样,在极度拮据情况下,母亲坚持让木官求学,好好上进,直至他头角峥嵘,一步步走上为国建功立业的顶峰,他亦用常人难以追赶的精力、无穷的才华创造了令世人瞩目、至今仍不可估量的伟大成就!短暂的一生,写下了追求理想、追求光明、广博无私的丰功伟绩!

三

闰二月的风,此时低低拂过古厝,阳光如金子般,随着我的步伐也洒到相邻的郑氏宗祠天井,眼前雕梁画栋,丹楹刻桷,“文坛巨星”牌匾醒目地映入眼帘,与其他郑氏先人功勋齐耀一堂。壁上,还用木雕镶刻着卓越的历代世祖的浮雕塑像与生平,我看到了“振铎公——二十世祖”位列其上……如果先生有知,他又是该如何欣慰,抑或双眼透过镜片腼腆一笑……他一生在温州、上海、北京等地辗转,仅仅于1921年9月回乡葬祖约一个月,但他魂牵梦萦的始终是首占这片故土,始终记得自己是长乐人,无论撰稿编书,无不署名“长乐郑振铎”,他还编了一本《长乐郑氏汇印传奇第一集》,在此书的序文后,署名:“一九三四年七月七日长乐郑振铎序”,甚至在他的印章中,亦使用“长乐西谛”“长乐郑振铎西谛藏书”。在他遇难前十天,在中国科学院文学研究所作“最后一次讲话”时,还说“我是生长在温州的福建人”。他就是这样爱着自己的家乡,知心莫若瞿秋白,送给他的新婚礼物,两方印章合上一对刻着“长乐”二字,取意双关。岳父高梦旦与妻子高君箴就是首占邻乡龙门村人。

郑振铎的母亲郭宝娟

因为家庭生活环境的影响,因此多少年他乡音无改,家中日常交谈,都用福州长乐方言;每遇家乡人,总喜欢用乡音交谈。在饮食爱好方面,郑振铎也是保留着家乡的特色,母亲更是做得一手地道的长乐菜,特别是红糟鸡鸭鱼肉,餐桌必少不了,郑振铎特别爱吃炒粉干……他觉得能以富有家乡风味的闽菜,招待文朋好友,这是很自豪的事。因而,热情真挚坦率的他经常邀友来家,一边品尝老夫人的美味佳肴,一边商讨国事,或欣赏郑振铎新得的古物,而母亲总是慈爱地在厨房忙碌,深明大义的她总是站在振铎身边,支持着孩子正义的斗争和对国家文物的挚爱惜珍。从上世纪二十年代至五十年代,从上海到北京,从鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、耿济之、徐森玉、叶圣陶、冰心、胡愈之、郁达夫、洪深、王伯祥、俞平伯、赵朴初、周予同、王任叔、周扬、夏衍……一直到钱钟书、杨绛、曹禺、靳以、吴晗、季羡林、夏鼐、柯灵、唐弢、辛笛、吴岩、黄裳,还有外国作家等等,数不清的人被老太太的朴实善良和精湛手艺心生感动,赞不绝口,留下了深刻的印象,尊称为“郑家菜”。尤其是陈毅元帅,对老太太的长乐菜慕名已久,但因为太忙,直到先生逝世陈毅也没来得及去品尝。每当他想起碰见郑振铎就玩笑说道:“你还欠我一顿饭呢。”面对着国家栋梁的陨落,元帅内心就悲痛不已……

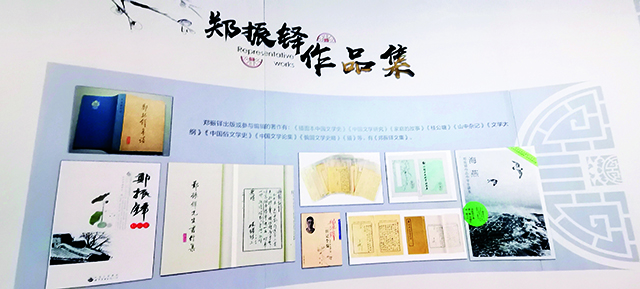

首占村村史馆郑振铎先生作品集

我的家中多年来珍藏着郑振铎先生《插图本中国文学史》《中国俗文学史》《文学大纲》,每一种都是皇皇巨作!每当我摩挲着其中珍贵的插图,阅读着广博深厚有趣的知识,内心隐隐地浮现他这一生为此付出的苦心与磨难。有人粗略统计,郑振铎先生丰厚的著述,发表的单篇文章约有2000多篇。出版的单行本中,文学创作有10多种,学术论著与翻译各有20多种,编校的书籍和整理影印的古籍各有20多种,编辑的艺术、历史图籍有17种,主编与参与编辑的丛书达30多种,主编与参与编辑的报刊45种,生前被人编成的选集5种,为人作序跋的书也有50多种……数字是如此的惊人!正如他一生的挚友,新中国首任国家出版总署署长胡愈之所说:郑振铎“用一切力量来为祖国创造更多的精神财富”,他“是一个多面手,不论在诗歌、戏曲、散文、美术、考古、历史方面,不论在创作和翻译方面,不论是介绍世界名著或整理民族文化遗产方面”,他“都作出了平常一个人所很少能作到的那么多的贡献。”而今,遗留下一张他信手所写已团成皱,但被友人发现珍藏的字幅,中间题写的是龚自珍的诗句“狂胪文献耗中年”,两边写着这样一段文字:“予性疏狂而好事,初搜集词曲、小说、弹词、宝卷,继集版画,皆世所不为者也。抗战中为国家得宋元善本、明清精椠一万五千余种。近则大购自置东西文美术考古书二千余种,复集汉、六朝、唐俑五百许品。心瘅力竭,劳而不倦,而意兴不衰。其将摩挲古书、古器物以终老乎!诵定庵此语,深喜之,爱书置座右,以自劳焉。”这是他性情的真实写照!犹如俞平伯评价的“兴高采烈,活泼前进,对一切人和事都严肃认真,却又心无芥蒂的大孩子”。特别是他孤守沦陷的上海,舍生忘死抢救劫难中的中华文献图书,沧海横流,方显出英雄本性!先生品格之高尚、眼界之宽阔、气魄之雄浑、学识之完整,在当时中国无出其右者。谁能不为此而折服?

春光因了欢喜,流淌于首占的每一个角落,不!是在中华民族的每一寸土地歌唱。我的耳边仿佛回荡着先生一遍遍荡气回肠的声音:

“文艺工作者在这个大时代里必须更勇敢、更坚毅地站在自己的岗位上,以如椽的笔,作为刀,作为矛,作为炮弹,为祖国的生存而奋斗。”

“一个国家有国格,一个人有人格。国之所以永生者,以有无数有人格之国民前死后继耳。……狐兔虽横行于村落中,但鹰鹗亦高翔于晴空之上。”

“我们要知道,中国是最有希望的国家,因为有无限量的未可知的力量从来不曾表现过……”

“未来的中国,我以为,将是一个伟大的快乐的国土!”