泰山脚下血脉情深

口述、图/刘明明

刘明明与妈妈邓小岚

从泰山脚下到胭脂河畔,妈妈一步步走向她人生的高处。去年10月,在河北阜平马兰村举办的第五届马兰儿童音乐会,为妈妈18年山村音乐教育划了一个圆满句号。月亮舞台前,小溪潺潺而来,汇聚成一湾清泉,我和马兰小乐队一起演唱了姥爷邓拓的两首诗改编而成的歌曲《心盟》和《题马兰烈士墓》。站在浪漫梦幻的月亮舞台上,音乐响起的那一刻,面对黑沉沉的山谷,内心空灵安静,又庄严肃穆。灯光闪烁,琴声悠扬,我仿佛感受到妈妈深情地注视。

2022年3月21日,妈妈邓小岚在马兰村月亮舞台工地晕倒,猝然离世。近三年来,我在整理母亲物品的过程中受到很大冲击。妈妈的衣服翻来覆去就那么几件,她十几年、二十几年没有添置什么衣服。她在留下来的照片中,都穿着家常眼熟的衣服。这让我既感到亲切又深受教育,我不禁自问:今天我们拥有的物质常常超过实际需要,然而我们从中得到精神的快乐了吗?我开始“断舍离”,时时提醒自己:你真的需要吗?

妈妈一直热爱音乐,没有音乐,她就觉得不得劲儿。上世纪80年代初,我们家还在山东泰安,我在虎山水库旁边的一所小学读书。妈妈来接送我,她看到学校没有音乐课,就去找校长,提出给孩子们上音乐课。后来我们家搬到药厂,妈妈又开始教药厂女工和她们的孩子拉手风琴,还组成手风琴小乐队。

爸爸妈妈都爱音乐、爱玩儿。冬天,爸爸带我们到山上捡来干树枝和绿色的松针叶扎成圣诞树,妈妈装饰上发亮的彩灯和小玩意儿,我们高高兴兴与树合影。爸爸弹起吉他,妈妈拉小提琴,我和弟弟自由地唱歌、跳舞,其乐融融。妈妈说,很像她小时候我姥爷姥姥家的音乐会。

妈妈的“快乐音乐”教育从家里扩展到社会,随着她的生命足迹不断延伸。她到马兰教孩子们音乐,开始我们觉得她就是一个“玩”的心态,妈妈也说玩得挺开心。玩着玩着,她就认真起来,“动静”越来越大。从教孩子们唱歌到领着孩子们到各处表演、办音乐节、建月亮舞台,再到把孩子们送上冬奥舞台,一个个浪漫梦想让她停不下来。越来越多的孩子享受到音乐的快乐,她也获得了无限的精神愉悦。

妈妈还对我和弟弟实行“玩耍教育”。小时候,我家旁边是一块空地,很像鲁迅写的百草园。我和弟弟经常翻墙进去,粘知了、玩“打仗”。妈妈不会制止我们爬树上房,相反会协助我们,教我们怎样抓扶怎样用力。有一次来到“泰山仙人桥”——一道石缝之间卡了几块巨石,下面就是深深的山谷。人们不敢近前,大人更是拦着孩子不许靠近。妈妈看我和弟弟跃跃欲试,就为我们探路,鼓励和教我们如何过去。终于,我们小心翼翼贴到了巨石跟前,还拍了照。那年我8岁。妈妈在相片下方写了一行字:要勇敢才能照这张相。

在马兰村教孩子们音乐的邓小岚

上学时,妈妈从没要求我们考多少分、排多少名,只是让我们做自己喜欢的事情。我考大学、读研、读博、工作,一路都是自己做选择。每有困惑,妈妈总是给予支持,帮我厘清思路。这是妈妈给我最珍贵的东西。现在我从事音乐治疗工作,帮助别人缓解身心痛苦,感受生命的爱与尊严,内心很充盈。

妈妈总是温和的,一旦严厉起来,就是我真的犯错了。记得小时候有一次,我遇到虎山小学的小伙伴,不自觉表现出几分城里“小公主”的骄傲。妈妈马上严肃地对我说:“那是你的小伙伴,不可以这样傲慢待人。”就像小树上的一根刺,刚萌生就被拔掉了。这件事牢牢记在我心里。家人之间平等、真诚地沟通,不在心里留疙瘩、存误解,一直是我家的相处方式。有时遇到复杂的事情,妈妈会给我们写信,娓娓道来梳理清楚。这样的家风,大概是从姥爷邓拓那儿传下来的吧。

第一次知道姥爷邓拓,是学习了课文《事事关心》。记不清是老师还是妈妈告诉我,作者邓拓就是我的姥爷。“生欲济人应碌碌,心为革命自明明。”这是姥爷的一句诗,意思是勤勉助人,追求澄明的心灵之光。很高兴我的名字与此有关,后来我们把它作为家训印在了全家福合影上。

爷爷奶奶、姥爷姥姥都是我非常敬仰的革命老前辈。四位老人中,我只见过姥姥丁一岚。听妈妈讲,在那动荡年月里,居所搬来搬去,是姥姥撑起这份家的安宁,让她的孩子们安顿下来,也能听音乐、画画、拉琴。妈妈性格单纯、善良,很多方面像姥姥。以前我和爸爸总觉得妈妈像森林中的“小白兔”,担心她遇到“大灰狼”。其实妈妈内心很强大,面对困难,她从不抱怨,总是很有韧劲儿地直面问题。她以最大的善意信任他人、温暖他人,走近她的人也会被唤起内心深处的善与美。我想这就是她留给我们最美好的精神财富。

爸爸妈妈相识在山东泰安,这里是奶奶的老家。奶奶家姓夏,是泰安城的大家族和革命家庭。奶奶的长兄、爸爸的舅舅夏辅仁是夏家多位子弟走上革命道路的领路人,他后来调入西藏工作,任西藏工委副书记兼日喀则分工委第一书记,1964年11月牺牲在西藏。抗日战争时期中共山东省委从济南转移到泰安就住在夏家。夏家贡献了房屋和物资,更贡献了多名子弟成为革命骨干。1938年山东徂徕山抗日武装起义中,有8位夏家成员,其中包括我的奶奶夏明和爷爷刘其人。我的名字“明明”也有纪念奶奶的含义。当年,爷爷不得不离开北京时选择回到这里——他曾经战斗过的地方、奶奶的家乡泰安。那时奶奶已故去了。

爷爷刘其人将军,生长在山东荣成,就读文登乡村师范并加入中国共产党,1937年入延安抗大学习,抗战全面爆发后被组织派回山东工作。爷爷和奶奶就是这时候认识的。抗战胜利后爷爷率部进军东北,所以爸爸出生在黑龙江省。建国后爷爷任总政治部副秘书长兼组织部部长。1955年爷爷被授予少将军衔,成为开国将军。听爸爸讲爷爷的故事,很像“亮剑”里李云龙与政委赵刚的二合一。

爸爸出生在黑龙江省青冈县,他名字叫青岗。爸爸名字有青字,妈妈名字有岚字,我们在家玩闹时妈妈就唱:“青线线那个岚线线,岚个英英的彩,生下一个小明明,实实的爱死个人……”爸爸曾在西藏工作生活了8年。那里质朴的人民、单纯的生活、挎藏刀骑战马的草原驰骋,令他一生念念不忘。爸爸毕业于北京公安学校。1965年西藏自治区政府成立,公安部从全国抽调330名干警援藏,其中北京市公安局15人,爸爸当时19岁,是这支队伍中最年轻的一个。他被分配在拉萨公安厅技术侦查处工作。19岁到27岁,爸爸最美好的年轻时光是在西藏度过的,他对藏族人民和那片土地充满了深厚感情,现在还能说一点简单但发音很地道的藏语。

1970年,爸爸他们在林芝波密县松宗镇参加学习班,期间学习班学员在山上伐木滚木下山意外砸死了一个藏族孩子,引起当地群众轩然大波,怒目相向,气氛非常紧张,这不仅是赔偿问题,还很可能引发民族矛盾。

事故后不久的一天,爸爸他们坐敞篷大卡车去几十里外办事,在车上晃荡得迷迷糊糊,听到有人说:“一会儿要是冲到河里可就淹死了……”爸爸一下惊醒,刚才经过河边他看到了几个孩子在玩耍。卡车正在上坡,爸爸一骨碌跳下车,撒腿往回跑。跑回河边看到一根长木头一头搭在岸上,一头飘在水里,一个小孩骑在木头上惊恐地摇晃着,另外3个小孩泡在雪山融化的冰水里仅仅用手指扒着木头,湍急的河水正冲得木头缓缓离岸。他们一见到冲过来的爸爸大哭着喊叔叔。爸爸纵身跳入刺骨的河水,把木头和4个孩子推到岸边,大家一起帮忙把小孩救了上来。4个小孩中一个是学习班藏族炊事员的孩子,另外3个都是不久前滚木砸死小孩那个村的。爸爸救了4个藏族小孩,学习班与当地藏民的矛盾也化解了。

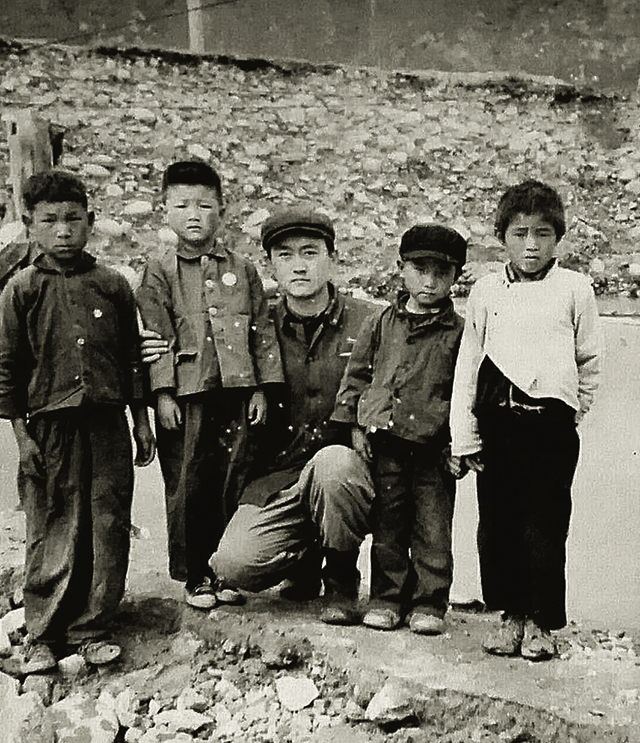

爸爸刘青岗与被救的4个藏族小孩

几年前,一位西藏干部来京开会看望爸爸,得知他当年救孩子的事,回藏后专门去寻找那3个小孩,居然找到了。他们现在都50多岁了,仍在村里生活,还清楚记得小时候被北京警察从冰河里救起的情景,内心充满了感激。

爸爸妈妈都非常节俭。从我记事起爸爸就爱穿绿军装,穿了一辈子,现在仍是这样,就像“激情燃烧的岁月”里的石光荣。他的退休金包揽了家里的水电取暖物业所有开销,支持妈妈把退休金全都用在了马兰的音乐教育和村庄建设上。爸爸在微信上读到一位援藏的汉族检察官帮助受害人的孩子求学、务工的故事。节俭的老爸把不多的存款捐赠给这位检察官,让他去帮助有困难的藏族人民。妈妈深情的土地在马兰,爸爸深情的土地是西藏。

援藏结束后,爸爸也来到泰安,在柴油机厂工作,妈妈那时从清华大学毕业分配到泰安制药厂。不大的泰安城,都是北京来的同龄人,他们很自然认识了。看到温柔善良却不免忧伤的小岚,一腔热血的爸爸挺身而出,“我要保护你妈妈,一辈子!”于是他们走到了一起。爸爸会弹吉他、会打手鼓,据说当时泰城里的年轻人拎着点心上门拜师。爸爸还爱练肌肉、练力量。当年进藏他行李里就带了一对36斤的哑铃。这对哑铃和后来家里“健身房”又添的大小哑铃、杠铃一直伴随着他。

爸爸脾气有些急躁,但能吃苦耐劳,悉心照顾我们。他的原则是“只要孩子们高兴”。在泰安时家里虽然装了土暖气,冬天温度仍很低。为了让妈妈多睡会儿,爸爸每天早起捅开炉子,给我们准备早饭。晚上,爸爸守着土暖气不停地烧炉子,暖气片上烤着我和弟弟的大棉鞋。炉火映红爸爸的脸和热乎的大棉鞋,是我对泰安寒冷的冬天最暖的记忆。

在泰山脚下长大,春夏秋冬,满眼都是沉稳的大山。夏天的夜晚坐在凉台上乘凉,山的剪影像版画横亘在眼前。那时候天天看着没觉得什么,长大后离开泰安,生活中遇到大大小小困难,心底会浮现出小时候夜空下那道黑沉沉的山脊,提醒着自己“质朴、沉稳、扎根”。

整理/朱悦华