陈嘉庚与集友银行(连载二)

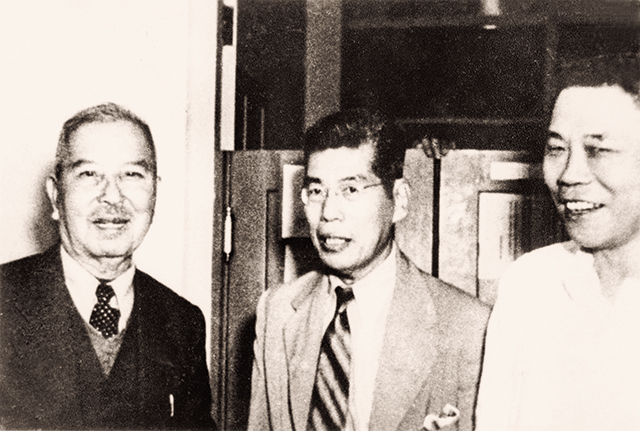

陈嘉庚(左)与李光前(中)、陈六使(右)合影

1943年,世界反法西斯战争发生重大转折,随后中国抗战也拉开了大反攻的序幕,胜利的曙光已经显现。集友银行的发起人预见到战后国家各项建设迫切需要华侨资金及金融业的支持,“抗战之胜利在望,建国之规模渐成,而建设之实施方案亦正由政府筹划之中,益知今后建设事业之发展诚无限量,而所需于侨资及金融事业之协助为尤切”。他们在营业计划书中将“创设集友银行以确立华侨资金与祖国建设事业联系合作之初基,俾可陆续联合侨商返国投资助长祖国复兴事业”作为集友银行的重要宗旨,并具体化为鼓励侨资内移、便利侨胞汇兑、扶助工业发展、举办教育基金等方面。

而成立后的集友银行除开展一般商业银行的业务外,更是将办理侨汇作为业务的重心,其章程中明确规定“本银行暂设总行于福建永安,抗战胜利后移设厦门”,很大一部分原因在于厦门是华侨出入国的重要口岸,也是侨汇集结的中心,更确切地说是闽南的侨汇中心。集友银行筹划开设的第一批分支行处也都选在东兴、柳州、泉州等“侨汇出入的孔道”。1943年11月1日,集友银行东兴及柳州办事处开业,此时距离总行开业仅仅1个月,足见集友银行经营者们拓展业务的决心和毅力。凭借勇毅前行的精神和准确清晰的发展思路,从成立到1944年年初的几个月中,集友银行的各项业务,如沟通侨汇、办理贷款、招收存款、票据贴现等方面顺利推进、日渐发展。1944 年1月,财政部批准集友银行设立东兴及泉州两办事处,柳州办事处则未获批准,后即撤销;1944 年3月15日,泉州办事处开业,地址在泉州市区中山南路。

1944年,集友银行、集美实业公司以及中国药产提炼有限股份公司向集美学校分别提供经费补助645478元、1279358.35元、300000元,三者合计约占当年校费总收入的三成。此后,集友银行又陆续筹划设立大田、福州等分支机构。1945年3月,成立大田县通讯处,地址在东街口;同年9月,成立福州办事处,地址在万寿路10号。集友银行发展初具规模。

抗战胜利后,集友银行总行按原定计划于1945年10月由永安迁至厦门。当时,福建省政府、学校、文化机构、银行、商家已陆续离开永安,省内各大城市经济逐渐复苏,将总行迁至厦门有利于侨汇等业务的开展和银行的发展。同年12月 1日,总行在厦门海后路27号正式营业。为了便于开展业务,东兴办事处等机构分别迁往漳州、永春,之后经调整撤销永春通讯处,最终总行下设泉州、福州、漳州三个分支行处。其中,福州分行由郭鸿忠担任经理,他与陈嘉庚办学的得力助手叶采真是至交,曾在集美学校服务13年。抗战结束后,他担任集友银行福州支行经理,并发起组织集美学校福州校友会。

1947年海运逐渐恢复,市场日益繁荣,集友银行原有资本因法币不断贬值已无法适应市场需求。股东们商议决定将银行资本增至2亿元法币,分为20000股。除旧股东外,银行拨出部分股份让集美、厦大两校的校友参加。庄怡生、刘梧桐、黄天爵、黄哲真、李克芽、张述、潘国渠、潘国均等知名校友,纷纷投资成为股东。这次增资扩股,陈六使、李光前分别出资7000万、2000万法币,认股最多。同时,集友银行的第一届董、监事会任期届满。3月5日,集友银行举行股东常会进行改选,经过双记名投票选举,产生新一届董事9人,分别为陈厥祥、陈六使、李光前、叶采真、陈村牧、刘梧桐、李克芽、陈济民、陈康民;监察人3人,分别为郑揆一、庄怡生、叶道渊。3月7日,举行第二届董监联席会议,推举陈六使为董事长,叶采真、陈村牧为常务董事,叶道渊为常驻监察人。在新旧股东的支持下,7月8日,增加的股资全数收齐,并向有关部门办理了变更手续,更名为“集友商业银行股份有限公司”。后经董事长陈六使“函陈董事厥祥请由常务董事村牧代行董事长职务”,“集友银行代理董事长一职,即由陈村牧担任,一直到1972年并入中国人民银行为止”。

在陈村牧主持下,集友银行与集美学校之间的关系更为紧密,集友银行的“一些重要职员都延聘校友担任。为了开拓业务,增聘老校友林承志为协理,并增设漳州支行,聘请陈及锋校友担任经理。其他如总行稽核游学诗、黄寿海分别曾是商校的校长、教员,总行襄理陈福例、陈维羆,总行会计主任周国英,以至泉州支行襄理叶枝发,福州支行襄理员吴湘泽等等,也都是校友”。任职期间,陈村牧从未领取集友银行的任何报酬,深受各方信任和称道。

正当集友银行增资扩股、发展可望再上新台阶之时,中国经济尤其是国统区的经济急剧恶化。内战爆发以后,国民党政府在军事上节节败退。为维持高额的战争开支,弥补自抗战以来形成的巨额财政赤字,国民政府大量发行货币,引发了人类历史上少见的恶性通货膨胀。1947年,集友银行增资的一个重要原因就是法币贬值导致资产缩水。1948年,法币贬值更加严重,为此国民党政府实行币制改革,限期收清法币,改用金圆券。按照相关规定,集友银行总行将资本调整为金圆20万元。因为下设 3个分支行处,每多一分行,资本递加2万元,因此资本总额调整为金圆26万元。原有资本法币2亿元,仅折合金圆券66元6分,加上各项财产估值金圆券26315元外,还有资金缺口金圆券 233617.48元,只能将缴交中央银行的外币资产变价抵充,并于是年12月30日完成调整。没过多久,金圆券贬值速度超过法币,1949年,国民政府再度变更货币,废止金圆券,推行银圆券,但是根本无法遏制通货膨胀的持续高企以及经济的全面崩溃。在这种恶劣的经济环境中,银行业面临生存危机,更遑论发展。1948年11月底,受到货币贬值的影响,集友银行效益不佳,被迫裁员,计职员10人、工友2人。裁员后,全行有职员32人、工友15人。1949年5月,集友银行的3个分支机构全部结束营业,总行保留少数人员,暂停营业。

第二节 香港创业 另辟蹊径

“二战”结束后,中国内地政局动荡、金融崩坏,银行业务难以开展,集友银行举步维艰。当时,与内地相比,香港经济呈现上升之势。由于周边大多国家和地区,或陷入战乱,或经济恢复缓慢,使香港的转口贸易没有强大的竞争对手,从而获得重建远东地区转口贸易港的机遇。同时,香港凭借当时的优越条件吸引了内地的大量资金、技术和劳动力涌入,为其经济恢复注入了活力,到1950年,香港经济已超越战前,能为银行的发展提供更为良好的环境。

1946年5月20日,集友银行泉州分行全体同仁留影(陈亚彬供图,该照片收录于《集友银行档案选编》)

1947年,鉴于内地金融情况日益恶化,集友银行的股东们决定集资到香港创业。此时,陈嘉庚正在新加坡旗帜鲜明地反对专制独裁的国民党政府,以及其罔顾民生、发动内战的行径。国民党治下政治腐败、贪污横行、经济凋敝的状况,令他痛心不已。对于集友银行到香港发展的决策,他是赞同的。曾担任香港集友银行董事长多年的陈光别如是回忆:“1947年陈厥祥先生秉承其父陈嘉庚老先生意旨来港办集友银行。”

在陈嘉庚的支持下,集友银行总经理陈厥祥携眷赴香港筹备创办银行的具体事宜。1947年4月2日,集友银行香港通讯处先行成立。校友黄克立经集美学校原校长叶采真推荐,并得到陈嘉庚的认可,前往香港集友银行任职,于1947 年年底举家由厦门迁居香港。他从办事员做起,直到担任董事副经理。在集美学校、厦门大学和集友银行学习、服务的过程中,他深受陈嘉庚的影响。他曾说:“我在集美师范及厦门大学学习过,是陈嘉庚的学生。以后,我在集美中学、香港集友银行服务过,还当过陈嘉庚的秘书兼国语翻译,深受陈嘉庚精神的熏陶。陈嘉庚是我一生中最崇拜、最敬仰的人。”

1947年4月8日,集友银行第二届第二次董事会在厦门总行召开,讨论创办香港集友银行(简称“港行”)的相关事宜,决议:香港集友银行资本暂定为港币25万元,先收40%(港币10万元)开始营业,其中内地集友银行“参加股份70%,余由香港集美公司谨参加之”,并且“为兼顾当地环境及国内情形,该处应以独立为宜”。按照香港当地的公司法规,香港集友银行“设董事11人,总行推定陈六使、李光前、陈济民、陈厥祥、陈村牧、叶道渊、庄怡生、刘梧桐8人,香港方面推定叶采真(代表香港集美公司)、张石泉、陈能方3人担任之”。

这次董事会作出了一个意义非凡的决定,即不在香港开设分行而是开设一家独立的银行。因此有一种说法是集友银行“在香港另设总行,资金独立,不属厦门总行领导”。这样的决定,既可以避开当时内地不良经济环境的影响,使集友银行得到更好的发展,又依托厦门和香港的两大分支,逐渐形成联通国内市场和国际市场的新格局,对集友银行未来的发展影响深远。

不过,两地集友银行虽然不是总行与分行的关系,但联系十分密切。内地集友银行为香港集友银行的主要股东,以“友记”名义参股70%,拥有绝对控股权。香港集友银行的“全班人马也均由厦门行调去,仅少数录用当地人”。

经陈厥祥等人努力推动,1947年4月24日香港集友银行有限公司获批注册成立,并在同年7月15日正式开业,行址设于香港中环中天行五楼405室(现在的历山大厦旧址)。第一届董事会成员包括陈六使、陈厥祥、叶采真、陈能方、李光前、刘梧桐、张石泉、陈村牧、陈济民、叶道渊、庄怡生,并推选陈六使任董事长,陈厥祥、叶采真、陈能方任常务董事。董事会聘请陈厥祥担任总经理,主持该行日常工作。至此,内地和香港集友银行的董事长都由陈六使担任,总经理都由陈厥祥担任,主要的董事也基本相同。因而二者之间虽无隶属关系,但在业务上密切相连。

1947年,集友银行在港注册成立

陈厥祥身兼两行的经理,奔波于香港、厦门之间,为此还经历了一次劫难。1947年12月 17日,陈厥祥与香港集友银行业务部主任白圻甫乘坐“万福士”轮从香港到厦门参加集友银行厦门总行董事会,行至汕头海面遭海盗团伙绑架。消息传到新加坡后,陈嘉庚发电报到香港给李济深和蔡廷锴,请他们设法营救。李济深和蔡廷锴又转托陈其尤。经过四个多月,陈厥祥等人才平安获释。值得一提的是,当时与陈厥祥一起被绑架的还有陈光别。经过此事,两人相识相知。1950年,经陈厥祥引荐,陈光别进入香港集友银行董事会,此后更担任董事长多年。

其实,这两家分处于香港和内地的集友银行,不只是业务上关系密切,更重要的是它们因陈嘉庚及“嘉庚精神”而紧紧联系在一起。它们宗旨一致、志趣相投,追随陈嘉庚,“以行养校、以行助乡”,联系华侨、沟通侨汇,助力家乡和祖国复兴事业……两行间的这种精神联系由香港集友银行的行徽可窥见一斑。创办之初,香港集友银行采用陈嘉庚公司的“钟标”作为行徽章。以“钟标”为行徽,意味着香港集友银行的创办者们愿意追随陈嘉庚,恪尽国民天职。后期,香港集友银行的行徽在“钟标”的基础上有所变化,将钟形图案中间的“中”字改为“集友”二字,以强调集友银行的主要宗旨。陈嘉庚的侄孙、香港集友银行原董事陈忠信说:“集友银行创办时,陈嘉庚对‘集友’有明确的定义,‘集’字代表家乡集美,‘友’字代表陈嘉庚先生的亲朋好友及集美学校校友,陈嘉庚先生倡办集友银行,希望汇集自己的亲朋好友和集美学校校友,共同发展壮大集友银行,为兴邦助学作出贡献。”香港集友银行在此后的发展道路上一直以倡办人陈嘉庚的精神为指路明灯,始终不忘“以行养校、以行助乡”的初衷。

随着转口贸易的发展以及大量资金由内地流入,1947年前后,香港各类银行如雨后春笋般涌现。由于港英政府对金融业采取不干预政策,导致银行数量激增。银行的无序发展及由此引发的恶性竞争,致使银行业风险逐渐加大。在此背景下,1948年1月29日,港英政府推出了第一部银行法律《银行业条例》,首次对“银行业”进行界定,并实行银行发牌和账目审核制度,设立银行业监管机构等。同年,港英政府首次向银行发放牌照。香港集友银行按照《银行业条例》规定申请执照,成为第39家领有牌照的银行。当时领有牌照的银行多达143家。

1949年5月,内地集友银行被迫暂停营业。香港集友银行则在竞争激烈的香港银行界努力谋求发展。香港集友银行的创立无疑为集友银行的发展开辟了另一条出路,也为实现“以行养校”的初衷迈出了关键一步。(连载二)