遇见吉祥

作者简介:刘醒龙,中国文联全委会委员,中国作协小说委员会副主任,湖北省文联主席,《芳草》杂志主编。出版长篇小说《圣天门口》《蟠虺》《威风凛凛》《一棵树的爱情史》等十余部,各种小说集、散文集约百余种。长篇小说《天行者》获第八届茅盾文学奖,中篇小说《挑担茶叶上北京》获首届鲁迅文学奖。

实在没有料到,这一次会遇上狼。

小心遇上狼这句话,小时候经常听到。长辈们这么说话,完全是出于一种习惯。他们所说的狼,是一切危险的代名词,甚至包括跌倒与摔跤,是否真的遇上狼并不重要。所以,小时候听长辈说狼时,整个就是著名故事《狼来了》的家庭生活版,如果将小时候觉得害怕的动物排出名次,狼的位置肯定排在老鼠后面。

在抵达曲麻莱之前,也曾走过各种各样荒僻野险的地方。偶尔想到狼,几乎全是对某些人事的感觉,鄙视其人其事,或狼狈为奸,或狼心狗肺,或狼子野心。真的是如此,用不着脑子想,随便用脚后跟想一下,就能得出与真理相差无几的结论。狼很稀少,狼事也很稀少,多的是那些如狼似虎者做的如狼似虎事。

曲麻莱是县名,去往长江源头的计划行程里,原本没有这一站。

到玉树后,先是在当地作家的活动上,介绍玉树州的文联主席时,提起这个地名。我有些没记住,过后问别人,说那个县名有三个字,对方说那就是曲麻莱了。玉树地区所辖六个县,其余称多、杂多、治多、囊谦、玉树等县名都是两个字,只有曲麻莱县县名是三个字。关键因素还在于,长江北源楚玛尔河,在曲麻莱县境内汇入通天河,对方还说,已安排好让我们去到在通天河边放牧的牧民家看看。从长江入海的吴淞口一路走来,多是以各地水文站为重要节点,在青藏高原上,能与靠水居住的牧民有所交往,这机会并不是说找就能找到的。

治多县的人也插进来,也要我们去,说治多县才是长江北源的最源头。我们都路过治多县城了,终归没有停下,不只是时间问题,还有或许涉及某些大政方针的问题。

都说狼的领地意识极强,狼对领地的拼死捍卫,完全建立在生存必须得到保障的基础之上。人的领地意识看上去没有狼那么明显,骨子里比狼有过之而无不及。狼只在自己的领地里,维系着生殖权和生存权,没有其他欲望。人就不同了,只要能想到的东西,就会想着法子希望弄到自己手里,而不管这东西是不是自己的。欲望虽然是人类发展的最大动力,同时也是妨碍人类发展的最大破坏力。

在三江源地区,狼的任何欲望都要受到尊重。

相反,任何人为的欲望都会给三江源地区造成万劫不复的灾难性后果。

离开玉树,沿着通天河一路往前走。玉树在通天河下游,曲麻莱在通天河上游,我们的行走理所当然必须是逆流而上,越接近曲麻莱,越接近可可西里,情况越不同寻常,汽车一如既往的向前奔驰,不时地,通天河也会抓住什么机会似的,哗哗流淌着并驾齐驱。同一条通天河,有时很蹊跷地变得很纤细,转眼之间便又恢复到汤汤模样。通天河终于在河中心创造出一座铺满高原沙棘的小岛,远远看去,就像是藏羚羊那黑黑的秀目。过了这小岛,就不怕治多县的朋友追着要我们回去了,因为路旁赫然立着曲麻莱县的标示牌。

曲麻莱之辽阔来过以后才知道,汽车在可可西里长驱直入大半天,无论是路边的指示牌,还手机上的导航显示,仍在其境内。在玉树时就知道再过两天的七月二十五号就是当地赛马节,等我们到了曲麻莱,才明白其盛况,后悔何不将行程往后推迟两天。整个县城除了从内地来的建筑工人,街面很难见到当地人。问过县委宣传部的副部长,说是都到玉树看赛马节去了。宣传部共有三个人,只留下他在家值班,部长带着仅有的科长去了玉树。我们说笑:行走长江以来,从未有当地宣传部全体人员都出面迎接的,这也算是受到最隆重的欢迎了。

这一刻的曲麻莱是如此,不是赛马节时的曲麻莱想来也差不多。去到通天河边牧民家的路上,天上飞翔的黑鹰,地面掠过的红隼,远远多过人。如果与那些或奔走或觅食的珍稀黄羊和藏野驴相比,此时此刻出现在草原上的人简直要反过来被当成珍稀动物了。

是太阳西下的时候了,高原上飘起了牛粪燃烧的特殊酽香。

从县城出发,车行六十公里才到达父亲的名字意为英雄、儿子的名字意为金刚的牧民家中。

我一点也没有瞧不起他们家那一千多只美人般的羊儿的意思,相反,当比英雄更胜一筹的金刚骑着摩托车像越野赛车手一样冲上屋后高高的山坡草场,赶起铺天盖地的羊群,让那毛茸茸的整面山坡在偏西的太阳下浪漫地飘动起来,着实令人诗兴高涨。我也不会不对金刚的美丽妻子挤牛奶的风韵没有兴趣,那身美丽到极致的藏族服饰,配在标致的身材上,还有脸上迷人的高原红,足以影响一个人往后的审美。我更不会不满那片面积达数万亩的草场略显沙化与贫瘠,在连年少雨的自然条件下,英雄与金刚坚持让他们家的羊群数目保持在一千头上下,一有多出便行宰杀,反而使草场生态有所好转。

我是迫不及待地想要知道通天河在哪里,在他们家门口,有一条干涸的草原小溪,如果这就是通天河,那就太恐怖了。幸好,当我终于有机会发问时,叫英雄的父亲扬起手中的抛石绳,指着太阳底下的远方说:在那里。

在辽阔的草原上,这一指至少有好几公里。

说他们家在通天河边,是因为在他们家和通天河之间,再无其他人家。

在长江源头,不要说雪山边、草原边,就是一只羊边、一头牛边,那距离与空间,就足够感叹。汽车翻过几道沙岗,驶过几道沟坎,前车扬起的沙尘落下后,一片宽阔的水面终于出现了。

这中间有羊也是英雄和金刚家的,有牦牛也是英雄与金刚家的,有草地有沙岗也是英雄与金刚家的。那些总在这一带盘旋觅食的鹰和隼,那些总在这一带来回踱步的狐狸与黄羊,不是英雄与金刚家里的,反而是将英雄与金刚当成狐狸或黄羊自己家里的。

在山上,英雄用抛石绳抛出的石子,可以从一面山坡抛到另一面山坡。在草地,英雄用抛石绳抛出的石子,可以从羊群的这边抛到羊群的那边。在通天河,英雄一连三次抛出的石子,都只能勉强到达离水线不远的水边。英雄既没有说自己是英雄无用力之地,也没有说自己是英雄迟暮,英雄一次次地盯着石子落下时溅起的水花,终于不再作新的尝试。往上游去不远就是长江北源楚玛尔河入通天河的河口。过了那河口,再往上就是万里长江的正源沱沱河了,大概是草原宽阔的缘故,作为上游的通天河反而比快要流成金沙江的通天河宽阔许多。也不知那水底都有些什么,本该平静的宽阔水面一点也不平静,看不出有何必要,也分不清什么原因,除了我们,再无任何打扰的河水,生生地涌起各种各样的浪花。

曲麻莱当地的一位诗人写过这样的话:坚硬的冰/封冻了河水吟唱的季节//藏家人用通天河边的细沙/在冰面上/写下一行行诵文//当春风来临/一声声信念的祈祷/化成流动的经声/漂向天涯和海角。

此刻,我们的手机上不断响着长江中下游各地面临四十高温天气的预警铃声。通天河水终归要流经武汉,最终由上海汇入大海,到了那些地方的通天河水,将山作嘛呢石,以水当转经筒,有了夏天的体会,也只能等待转世。真的转世了,回到通天河了,面对雪山冰川,火焰山一样的经历,同样会转世成为一种幽默笑谈。都七月中旬了,最低气温才摄氏六度、最高气温不会超过摄氏十六度的通天河,从不给诗人抒写夏天的体会。前几天,这里还飘着雪花,过几天说不定还会落下雪雹,外面的牛羊从来不曾换下绒装,屋里的火炉从来不曾断过粪火,还要夏天干什么呢?能用细沙在通天河的冰面上写诵文,拥有这样一个冬天,足以胜过用一百个无法写成诗的夏天。如此浪费,如此奢侈,如此不珍惜,如此没才华,还不如让冰雪的冬天多来一些。

我将手机上的天气预警消息摁出来,递给英雄看,又递给金刚看。

像是受到某种惊吓,他们提议是时候该返回了。

我以为这中间隐瞒着某种忌讳,试着问过几位陪同者,对方都坚决地摇了摇头。

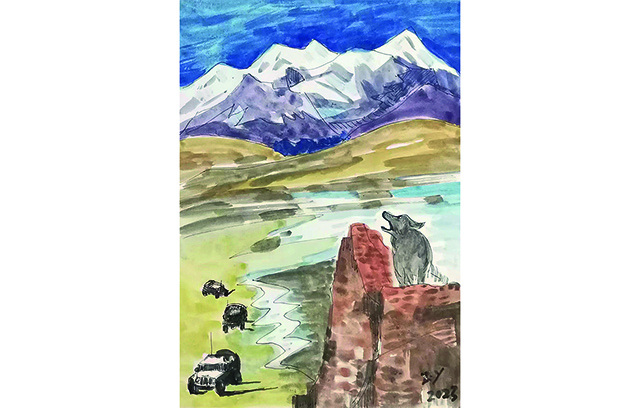

汽车车头一转,我们就离开了通天河,翻过一道沙岗,又翻过一道沙岗,曾被我痛苦地误以为是通天河的那条小溪又出现了。就在这时,一只狗一样的动物出现沙石道路的右边。由于沙尘太大,我们乘坐的越野车一直与当地的前导车保持着五十米左右的距离。那狗一样的动物从容不迫地从右往左越过我们的车头时,我突然想起来,不由自主地大叫两声:狼!狼!车上的人也像是猛醒过来,司机也下意识地踩下了刹车,大家一齐叫起来:是狼!是狼!

毫无疑问,一匹大灰狼就在我们眼前,不紧不慢地穿过沙石路,轻轻跃过道路旁那浅得不好意思称为排水沟的水沟,又毫不费力地蹿上水沟边的陡坡。陡坡上面,是很绵延也很曼妙的沙丘以及沙丘最高处的沙岗。那些沙粒全是由唐古拉劲风从通天河中吹上来的,那匹狼在上面似走又似跑,看看离沙岗岗顶不远了,那匹狼回过头来看了我们几眼。离沙岗岗顶更近一些时,我以为狼会再次回头看我们几眼,哪知道那匹狼再也没有做任何表示,用在我们看来是为绝对均匀的速度,越过沙岗岗顶,将那灰色的身影掩映到正对着我们的霞光里。

我们在通天河边逗留了四十分钟。那匹狼要么是在我们前往通天河边时,站在高高的沙岗上观察过,要么是在我们的车队从那地段经过时,那匹狼正躲在道路下方深深的小溪里,悄悄地喝自己的水。总而言之,我们这一行无疑受到那匹狼的蔑视。所以,那匹狼连一分钟都不愿意多等,坚持按照自己的行走节奏,该穿越我们的车队时,能踏出花来的四蹄,一点也不拖泥带水。

这时候,第二和第三辆越野车从后面追上来,车上的人探出头来问怎么停车了。听说遇见狼了,他们还不相信,第一个人问了,第二个人还要问,接下来的第三个人依旧重复问:是真的吗,真的是狼吗?回到英雄父亲与金刚儿子的家,那父子俩都在前导车上,他们先于我们发现那匹狼,不仅确认了我们的发现,还说他们家牧场周围有好几匹狼,这是其中的一匹。这一次轮到我发问了。这个疑问从一开始就有了,我不明白凡是藏区的牧民,家家都会养上几只藏獒,为什么他们家连一只狗也没有。当父亲的英雄笑一笑,什么也没有说。父亲不作声,哪怕儿子是金刚也会学着不肯回答。好在有别人告诉我,藏区牧民特别相信,遇见狼是一件很吉祥的事。养了藏獒,不到万不得已,狼就懒得来了。不养藏獒,是为了给狼的出现提供方便,也为自己经常看见狼提供方便。理所当然,吉祥想来光顾他们家也就方便多了。

当天晚上,依然是从当地诗人的诗作中读到的:前方有几匹狼出现/走走停停消失在山间/传说/途中遇狼是平安的吉兆/我们为此兴奋无比/高诵祈福颂词/感念神灵庇护。诗人没有在诗中说起,如果狼从一个人的右前方往左前方走过去,那就更加吉祥了。

我完全不用细想也清楚,这是自己第一次遇见狼,而且只是在可可西里最边缘,只是在长江源头的咫尺处。那匹狼用当地藏家人最喜欢的方式,从我们的右前方走向我们的左前方。我没去问别人,只是回忆自己,回想自己:这样的吉祥对自己意味什么?这一想,我心里一惊,赶紧掏出手机,拨打自己最熟悉的那个号码。电话拨通后,我对着那边说:如果不是刚刚遇到狼,我险些忘记今天的日子。吉祥的狼让我想起二十年前的前两天,自己在大连遇上的那场空难。也想起二十年前的今天,因为那场空难而出现最吉祥的遇见。

我还清清楚楚地记得一句俗话:“狼若回头,必有缘由。不是报恩,就是寻仇。”到目前为止,那匹狼是这辈子我在野外环境中见过的唯一的狼。那匹狼原本可以从前导车前走过去,狼没有那么做,因为车上的英雄与金刚,与那匹狼相遇的机会如同左邻与右舍。那匹狼还可从临时车队的第三辆车前或者第四辆车前,由右向左走过,也会成为需要纪念的吉祥。偏偏那匹灰狼要从第二辆车前走过,偏偏要让我第一个发现那匹灰狼走过。在充满转世与轮回的可可西里,或许上辈子曾经有过让狼们一代代不曾忘记的善举,而使那匹灰狼必须与我发生这样的交集。

从通天河边回到曲麻莱县城,夜里我吸上了此前数次上青藏高原从未吸过的纯氧。只是几下子,昏昏沉沉的脑子就彻底清白起来。长江中游的大别山区很久以前就没有狼了,狼的故事一直没有间断,最有名的是说,夜里走山路,如果有什么东西突然从后面拍一下自己的肩膀,千万不要贸然回头。因为有可能是狼。只要人一回头,狼就会一口咬住人的喉咙。如此,我为自己和狼虚构了一个与吉祥有关的故事。很显然,狼要袭击一个人时,最好方法是从身后发起。狼从谁的身前经过,意味着狼对谁没有企图攻击的恶意。至于从右往左,也是大大有利于人。狼从右边来,右手拿着武器刀具的人自然更加方便应对。除去人与狼的对垒中的种种不利因素,剩下来的当然是对人有利的吉祥了。

这些年,说狼事的人越来越多,信仰狼性的人也越来越多,将狼性在人性中的缺乏当成人性最大缺陷的人同样越来越多。在此种背景下的时下人文,盲目的自由与盲目的自我,确实有如狼似虎的极大改变。说狼事,讲狼性,目的只是让生命过程变得凶猛一些,让人间意义变得残酷一些,那决不是真正的狼。真正的狼,应当是保持住狼性的吉祥一样的存在。

从唐古拉山到通天河边,人世间的俗事并没有太多。三江源一带成为国家公园是一件大好事,要做到真的将遇见狼认为是吉祥,只有那样才是三江之源源远流长的国家民族大义之所在。

再好的事只要错过了,就什么好也不是。

吉祥原来是某种几乎错过。