“合影留念”与“一面之缘”

前两天,张瑞田先生通过微信给我传来了新作《我就是“那位合了个影就走了的新朋友”》,文中提及十五年前他与杨匡满先生去翻译家、作家、诗人叶廷芳家拜访的经历。作为“粉丝”的张瑞田,终于见到自己年轻时的文学“偶像”叶廷芳,和他拍了一张珍贵的合影。这张合影“迟来”了十几年,唤醒太多回忆,哪怕只是“一面之缘”,在当下,也值得回味。

由此我想起五六年前,曾在东南二环的一家餐馆与几位作者朋友小聚,那次,叶廷芳先生也在。酒过三巡、菜过五味,众人都有点“上头”,文化人聚餐不兴闹酒,写写画画唱唱歌是“保留节目”:罗雪村老师拿出本子开始“速写”,画完要大家一一签名;叶廷芳先生一展歌喉,连唱几首歌,印象中最后一首是德文歌曲。叶先生嗓子好是出了名的,那日一听,真是领略了,歌声与实际年龄“严重不符”,透着一股子年轻人的活力。聚会临近结束,我从背包里抽出提前准备好的书,请叶先生签名,叶先生反复问我的名字,生怕写错。最后,大家选了块不见“杯盘狼藉”景象的背景,拍集体照“存档”,照片上的人真是“影影绰绰”——有的撑得肚歪、有的眼神迷离,更多人是面部绯红、油亮,好似刚做完面部保养、走出美容院时那样。拍完照,“各回各家”。

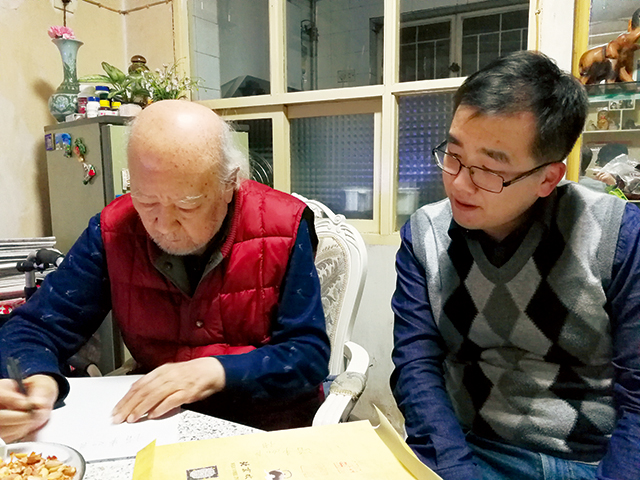

本文作者在赵大年家中 摄影/南山

我和瑞田先生说:“我跟叶先生也见过一面,只是没单独拍过合影。”

瑞田先生答道:“与文化人留点合影才好。我年轻时也不爱合影,现在找出一张都觉得珍贵。与邵燕祥先生经常见面,也没有照片,遗憾。”

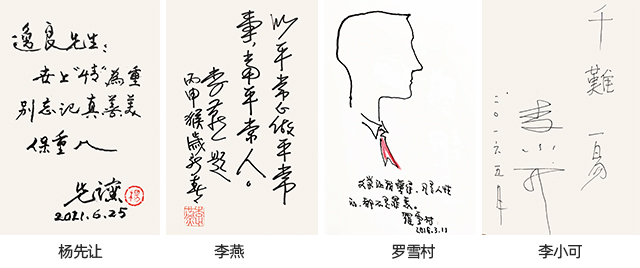

细细一想,还真是这样。刚工作那几年天天不着家,不是在赶稿,就是在见各种人的路上。我特地准备了一个白本子,采访一个人,就请他们在本子上题两句词,有不善言辞的人干脆画两笔,为的是记录一下一天天都干了什么,这就是我的“工作日志”。也就一年多的时间,几十页白纸填满了。后来一心做编辑,在办公室里编版的时间多了,对采访越发倦怠,即使采访,白本子不带了,音也不录了,写什么多半靠“即时记忆”,外加采访本上的一些散装“词句”。短时间内还记得住,如今再看,如同“摩尔斯电码”一样未知。我确实有点后悔,毕竟最后呈现出来的文字也是“管中窥豹”——自己出题自己猜,站在读者的角度来看,看不真切。但话说回来,究竟有多少采访能看明白一件事、一个人?其实都是在选择最适宜的言说角度罢了,亲眼所见,并非事实。至于合影,机会真的很多,基本没拍过,一来长大后就不爱拍照,不习惯在镜头前的做作;二来个人形象也不值得拍,我存在的意义,只是为了证明另一个人年轻、时尚;三来,既然留念的方式有很多,为什么非得选择拍照呢?再说已经有白本子了,来日方长,有机会再见的,下回再拍。

事实证明,我还是错了,与大部分人真的是“一面之缘”;一面过后,余生或许都不会再见。加之三载疫情,不敢冒昧去家中拜访,生怕送去问候的同时捎带脚“拽”上病毒,平日沟通尽数依靠网络,几乎不怎么出门,以至于生活逐步回归正常之后,已然不习惯面对面的交流,甚至有些“社恐”……疫情终究是改变了人与人的交往方式和交往习惯。一天,闲来无事,刷着自己近两千人的微信好友,粗略筛选之下,发现真正能将自己的生活与之“曝光”的不过二三十人。从这个角度来看,生活中的大部分人,哪怕经常见面,哪怕自认为很熟,就真的能走入你的生活?相反,有些人只见过一面,甚至从未谋面,却须臾不离,彼此信赖。这就是生活给予我们的辩证法,也是“一面之缘”在我认知世界里的真实存在。

几年前,在挚友的引荐与帮助下,一家出版社冒着“一本都卖不掉”的风险,准备为我出一本人物采访作品合集。整理出十几万字不是难事,我甚至想好了这本书的书名——就叫“一面之缘”——确实都是见第一面时写的。但真把这些文字集合起来时,我疑惑了:这个人是这样的吗?这么写是不是有些偏颇?这样的文字是不是太过轻薄?进而,我动了重写的念头。但真开始重写了,又不知道写什么,写了删、删了再写,多以“烂尾工程”告终……一来二去,这本《一面之缘》终于在我的“念念”之间“流产”了;我是解脱了,却对不起屡次善意催稿的出版社编辑和为我四下联络的挚友。交往程度的加深、世事多变的催促、成长过程中给予的种种“痛击”,我不再敢像“场面人”那般见人就说和某人“很熟”(为拉近关系,原来确实这么说过,结果“自吞恶果”),很难下笔写真;再说了,我连张合影都没有,怎么敢“无证据定性”呢?

编辑了上千篇文章,经常看到作家朋友在文末说“永远的遗憾”,起初我以为是个“程式化”的写作表达,但真当经历,才意识到这五个字的分量。2019年7月1日,赵大年先生因病故去,第一时间得知消息,顿生怅然若失之感。出于新闻报道需要,必须拟个消息,在敲字的那一刻,我的思维是混乱的,每个字符都力重千钧……第二天报社计划推出深度报道,当晚我住在报社,草就《老朋友·新朋友》一文,直至今日,都觉得那是我最用情、用力、用心写的一篇千字文。对我来说,没有赵老,我不会下定决心去当编辑;而赵老的晚年岁月,也因再度在京城的报纸“亮相”而韵味悠长。在交往的四年时间里,虽然不时去探望、闲聊,从没想过拍一张照片,直到2018年11月和朱小平老师去送稿费,才在朱老师的提醒下拍了一张照片。暗黄色灯光下,赵老很精神,而我面部憔悴,一如灯光,这合照羞于示人,只可“秘藏”供怀念……没承想这头一张照片,竟也是最后一张。最令人叹惋的是赵老记忆中那一段段真实的文坛秘事和逸事,因种种原因并未形诸笔墨,即使说出来的也是零敲碎打,大部分都随着升腾的红塔山香烟烟雾飘散开来,杳无踪影。这真是“永远的遗憾”。

与好友交谈时,我笑称自己是个“生活在时代夹缝中”的人。毕竟真正开始做报纸副刊编辑之时,那些文坛名声显赫的大家已渐行渐远,加之手机等移动端迅速占领生活,传统媒体“反应迟钝”,一时失去了在新媒体领域站稳脚跟的主动权。报纸副刊的意义,从呼唤、引领时风,更多转向陪伴和记录——陪伴读者、陪伴作者、陪伴报纸;记录历史、记录时代、记录情感。这样的定位,决定了副刊编辑要从耀眼的聚光灯下退到幕后,去坐冷板凳,去耐寂寞。或许副刊编辑的工作与时代的联系不那么紧密了,日常交流作者的年龄要大二三十岁甚至更多,但也正因如此,才有了充足的时间和机会静下心来去交往一些人、思考一些事,培育自己“学者型”的基因。当然,相较于在编辑行业历练几十年的资深编辑,与一些人的交情以十数甚至数十年计,我的交往仅停留在工作和业务层面,至于其他,真就是“一面之缘”。这是时间赋予的特权,无可取代。

虽然至今在各种聚会中“叨陪末座”,已而立之年有时仍对真实年龄“羞于启齿”,但能够有和许多前辈交往的机缘,对我而言仍是幸运。现在入行的副刊编辑,很难有这样的体验了。

瑞田先生鼓励我:“你现在正是出成绩的时候,何况有这么多前辈帮助你。我现在可羡慕年轻人了!”

又是时间在“作怪”,但愿。

今天编稿时读到一句话:“生命来来往往,来日并不方长。”确实,面对这个复杂的世界,许多事不可预料。趁着来之不易的安稳,确实应该去看看未知的世界,去会会许久未见的人,并且及时合影,留住那些曾经的美好,纵然失去的已太多……