张光宇与摄影

纵观画家张光宇的艺术创作与实践,摄影只是很小的一方面;张光宇与摄影发生的关联,也多集中在重大场景及日常生活的记录上,但他对摄影的理解,却远超常人。作为一名才华横溢的艺术家,作为一名成果卓著的出版家,张光宇一直同摄影界保持着密切的往来,与摄影家的频繁交往,使他自己渐成“摄影发烧友”,用镜头做与众不同的表达。游弋在光影世界中的张光宇,呈现出了异乎寻常的面向与潜能。

一

学者顾铮在《自我的迷宫》中写道:“自摄影术发明以来,摄影师们利用相机贪婪地观看,获取世间万象的同时,也不时将镜头转向自己,他们在主动扑向世界的同时,偶尔也委身于照相机的镜头,当上几回被摄的客体,其结果便是摄影多出了一种名为‘自拍摄影’的表现形式。”

手机“前置镜头”已成标配的今日,“自拍摄影”已稀松平常,但若将其放在上世纪30年代初的上海,在镜头前展示“多变”的自己,仍是一件新奇的事。何况张光宇不是“当上几回被摄的客体”,而是“当了四十八回被摄的客体”——48张照片表情各异,诙谐有趣。

张光宇究竟是何时与摄影初次发生关系的?从现有的史料来看,加入美术社团这一契机,或许是张光宇与摄影发生关系的起点(可能会比这更早)。

1925年9月,当时上海艺术界的名流之一唐越石在谈到上海地区的美术团体时,特别提到了天马会和晨光美术会,称这两个团体“魄力较厚,人材较盛,历年亦久”。翻阅天马会和晨光美术会的活动记录,都可以看到张光宇的身影。

1919年,江新、丁悚等人在上海发起成立“天马会”,取义“天马行空”和“天马歌”,于当年12月在江苏教育厅举办天马会第一次展览,张光宇有作品参展(1919年12月22日《时事新报》写道:“图案部陈列张光宇之佛像、叶元珪丝织品,亦属特色。”)次年1月12日,张光宇与汪亚尘、王济远、高剑父等人被推荐为天马会会员。

1921年年初成立的晨光美术会,张光宇也入会成为会员。

作为美术社团天马会和晨光美术会,是从何时开始接纳摄影的?

天马会成立之初,便将自身研究领域概括为五个方面,其中工艺美术部分涵盖了“木工、金工、印刷、漆器、陶器、刺绣、摄影等”。自1919年成立到1927年解散,天马会先后举办过九次展览,在1925年举办的第七届展览上,开始有影像作品陈列。对此,郎静山在《中国摄影史》中写道:“……‘天马会’已至第七届展览,会中也有部分照相陈列。陈万里由北京来上海,亦有照片加入展览,次年第八届时我也将照片加入。”据1927年11月12日出版的《上海画报》第292期,天马会在第八届展览上特别加入了“摄影部”,以体现对摄影事业的支持……”在1928年6月9日出版的《上海漫画》第八期《天马会第九届美术展览会特刊》中,明确第九届展览范围为“国画、洋画、摄影、雕刻、图案”五类,其中摄影部分有张辰伯的《往神》、郎静山的《幽谷佳人》、张光宇的《虚幻之影》、丁悚的《雨中》等。

据1924年7月29日的《申报》报道:“鉴于中国摄影术之幼稚,故特联络戈公振、汪守惕、朱应鹏、鲁少飞、宋志钦、丁悚、胡伯翔、张光宇、傅彦长等,组织中国美术摄影学会,以告成立。”

1923年,陈万里等人在北京大学成立中国第一个摄影社团“艺术写真研究会”,该团体后更名为“光社”;1927年末(一说1928年初),郎静山、胡伯翔、陈万里、黄振玉等人发起成立摄影社团“中华摄影学社”,简称“华社”。“光社”与“华社”一北一南,构成了中国摄影史上一道独特的风景线。不过由此亦可窥见上世纪20年代中前期,摄影活动在上海的迅猛发展,摄影团体如雨后春笋般涌出。

无论是美术社团天马会和晨光美术会,还是带有摄影团体性质的中国美术摄影学会,作为艺术家的张光宇一直游刃其间,与摄影的关系越走越近。他不仅与爱好摄影的朋友交游、探讨,还拿起照相机拍摄照片、参加展览,从此多了一个摄影师的头衔。

二

看张光宇与摄影结缘的经过,还有另一条线,那就是他参与创办的刊物与摄影不断发生关联。

1925年8月,《三日画报》诞生,这份文艺小报象征着张光宇独立创办漫画杂志、综合文艺杂志的开始。从《三日画报》的内容来看,那时候的张光宇已经在摄影行业内频繁“走动”了,画报上不仅刊登京剧演员、电影明星的人物摄影,还向公众介绍风景摄影,人体摄影,外国的人体艺术摄影也在《三日画报》上刊登过。张光宇也在《三日画报》上刊登过自己拍摄的戏照。

1927年初秋,黄文农、叶浅予、鲁少飞等跑去参加北伐革命宣传的年轻漫画家受到“四一二”的影响,被迫回到上海。迫于生计,叶浅予准备办一份小报“上海漫画”,但因缺乏经验,既无像样的漫画也无像样的文章,报贩子拒绝代销。愁上加愁的叶浅予得到了张光宇的帮助,他觉得“彩色石印能吸引人,可是单面印不经看……彩印的另一面用铅印,印上照片和文章,仿小报内容以吸引读者就可能会受欢迎”。

此时,摄影正在上海滩风行,许多摄影师也愿意和画家合作,张光宇便提出联合几位摄影师朋友合伙办画报。就这样,一天到晚提着照相机探索艺术摄影的虎标万金油广告代理商郎静山、在英美烟草公司画月份牌广告的有兴趣玩摄影的胡伯翔、想在摄影艺术上露一手的做颜料生意的某洋行买办张珍侯成为《上海漫画》的投资方兼顾问,张光宇、张正宇和叶浅予(后鲁少飞参与编务)共同组成了编辑班底,每期杂志的出版经费由六人分摊。

《上海漫画》的出版社为“中国美术刊行社”,从1928年3月22日第一期《上海漫画》,摄影内容就已占据一部分版面,在第二、三、四期,陆续刊发了郎静山、胡伯翔等人的摄影。从内容编排上,《上海漫画》摄影方面的部分内容追随画报选题,关注新闻报道、艺文盛世、名人轶事和各地风光等。

至1930年5月《上海漫画》与《时代画报》合并改称《时代》,《上海漫画》共出版110期;而于1929年10月创刊的《时代画报》,在合并前共出版三期。张光宇与摄影界的情谊由《上海漫画》延伸到了《时代画报》——在《时代画报》创刊号的发刊词中,华社创社会员郎静山、胡伯翔、张振宇、祁佛青被列为杂志供稿者,这显示了《时代画报》对摄影的偏好。创刊号中还刊有一篇胡伯翔所写介绍郎静山新出版的摄影专辑的文章,两个页面的篇幅,配有四张照片。

《时代》是一份依托图片为主要内容,同时兼具新闻性、文艺性的大众文化刊物,为半月刊,邵洵美的加入使《时代》焕发了新的生命力。当年11月1日的《时代》上,在编辑一栏同时出现了邵洵美和张光宇的名字,从这期开始,《时代》的图文编排水平大幅度改观。后来,邵洵美斥巨资从德国订购了一台最先进的影写版印刷机,查阅外文书籍,并将说明书翻译成中文,经过多次尝试才将印刷机开动起来。1932年9月,“时代印刷厂”成立,此后,每一期《时代》都从这里诞生。

《时代》中运用了大量的照片,有99.9%的图像新闻中使用照片,仅少部分使用手绘漫画。在《时代》刊行的8年中,摄影技术趋于成熟且逐渐应用到传媒之中,用照片报道新闻也成为当时画报的主流选择。也正因此,《时代》的封面设计经常运用单幅照片为蓝本,即封面以一张人物照片或新闻照片为主题,配以适当装饰,并在空白处印有“时代”的刊名,从而凸显出设计的文艺性。张光宇经常参与到《时代》封面的设计工作中,其中有不少封面主体选择的是面容姣好的东方女性的照片。

三

看张光宇的48张连拍照,从摄影技术角度阐释,需要先解决两个问题——连续摄影和动态捕捉。

1865年,专注于人像摄影的法国摄影师纳达尔(Nadar,本名为Gaspard-Félix Tournachon)利用移动相机镜头,拍摄了一组由十二张CDV照片(名片格式肖像照片)组成的照片《旋转(Revolving)》。照片中,纳达尔坐在转椅上旋转了360度,相机记录了他在不同角度时的身体姿态,这是摄影史上较早发现的一组连续摄影主题的照片。

1870年,美国摄影师埃德沃德·迈布里奇(Eadweard Muybridge)将二十四台带有电动快门的相机并置在赛道上,让一匹马从相机前经过,相机每隔四秒依次进行曝光。起初他只是想用这种方式来探究动物会不会同时四脚离地,后来当他将这些照片放在一个玻璃盘上,通过玻璃盘旋转,借用光源合成为原始动画时,却无意间触发了电影的出现。这组奔跑的马的照片,是人类第一次对摄影瞬间性所进行的探究。

19世纪中期,伴随湿版摄影法和干版摄影法的技术日臻成熟,摄影师们得以有机会获得成本更低、曝光时间更短、成像清晰度更高的照片,自然可以进行更多带有实验性的尝试,各种新式拍摄器材也应运而生。作为中西交流前站的上海,及时而敏锐地捕捉到了这股“新风”。

1934年6月27日的《申报》上,出现了“四十八我照相馆”的一条广告:“阁下如欲摄取惟妙惟肖栩栩如生之照相,请即驾临静安寺路九七六号四十八我照相馆,定可如愿以偿。本馆应用新法照相能拍四十八种不同之姿势,洋三元次日可取件,海上从未有过,请即驾临一试。”讲述了“四八我像”之所以“美丽天真”的缘由:

“四八我像,为最新式之照相,每张可拍四十八种姿势,因拍时可随意谈笑转动,其中即有数种,十分生动。裁作小幅,可供护照驾驶执照报名以及赠送亲友之用;订成一本,可作活动电影;若以敝处美艺方法放大数种,为卧房客室之陈设,尤为称心。”

正是在“Polyfoto”登陆上海,于沪上吸引各界名流纷纷前来“美丽天真”的背景下,习惯追时尚的张光宇也赶来尝试这种新鲜的事物,留下了那组诙谐的连拍照。

“Polyfoto照相馆”1933年创建于英国,是一个成功且颇受欢迎的照相馆品牌,与其他照相馆的不同,“Polyfoto照相馆”的照片拍摄方式十分独特,其中最著名的便是48张半身肖像照。

“Polyfoto照相馆”使用的Polyfoto照相机由英国柯达公司制造,设计来自丹麦,有8英寸厚,横向面积达2平方英尺。由于体积硕大且由金属制造,这款照相机十分沉重,无法使用一般的三脚架,只能特别定制。在每次拍摄前,摄像师需在黑暗的房间里,将一张5英寸×7英寸的玻璃负片装进照相机。照相馆的面积不大,背景均为浅灰色,待被拍摄者在相机前坐好,摄影师会打开照明灯,通过相机侧面的小窗确认被拍摄人处在正确的位置,转动手轮随后进行曝光,并在曝光后沿水平方向移动负片。在拍摄完第六张后,相机顶部的按钮弹起,按下按钮,玻璃负片将会向下移动进行曝光。如此循环往复,一张玻璃负片到最后可留下六张、八行,共48张肖像照。整个拍摄过程中,被拍摄者会坐在一把转椅上,摄影师会要求被拍摄者朝各个方向看,并在拍照时保持姿态的相对一致。拍摄好的玻璃负片会被装入专用的包装中,运到工厂统一进行冲洗。

从现存的资料来看,包括梅兰芳、马连良、阮玲玉等人都曾到“四十八我照相馆”拍摄照片,特别是马连良还留下了一套剧装版的“四十八我”,除第一张为便装照外,其余47张均为剧装照,按剧中角色的年龄大致排列。张光宇的“四十八张我”,可视作他酷爱摄影的一种表现,也成为今人了解当时沪上时尚潮流的窗口。

四

纵观张光宇留下来的照片,与亲朋好友的场景式记录占据了绝大比重,在1930年第103期《上海漫画》的第2页,张光宇的一张人像摄影似乎能读出某种“画意”——照片中,一男一女背对镜头,面前是开阔的水域与起伏的山峦,脚边有低矮的篱笆,两侧有树,树叶萌发。山峦空隙露出点点天色,一男一女的影子向远方延伸,流淌出和睦而温煦的情绪。同页另有一张张光宇的人像摄影,这次,张光宇以观察者的角色,感知摄影师工作的状态,“在摄影者的眼里,野乡的春山,有银色般的美丽”。这张照片的记录性质显然较重,带有新闻摄影的某些特质。这种特质在张光宇做《时代》封面时得到了更大发挥,比如1934年第7卷第1期《时代》封面张光宇所摄长江下游晚稻收割的场景,一个小女孩打着赤脚,抱着一捧金黄色的稻子,脸上流露出甜蜜的笑容,以小见大,反映长江下游晚稻丰收的喜悦。再比如1935年第8卷第1期《时代》封面照片《时代新希望》,张光宇拍摄了一位母亲和儿子,母亲高举年幼的孩童,二人欢笑着,生命接力的希望感跃然纸上。

19世纪末20世纪初,摄影从西方传入中国,那段时间,正是西方立体主义和后印象派艺术兴起、“画意摄影”盛极而衰的时刻。西方“画意摄影”来到东方后,与本土农耕文明与混沌的近代化奇妙“化合”,并与传统中国画审美相嫁接,美术与摄影、美术家与摄影师界限的重叠、活动的交叉,更推动“画意摄影”迅速占据中国摄影的主流,摄影美学理论亦建立和发展于传统中国绘画的基础上。上世纪二三十年代中国颇具代表性的摄影社团如“光社”和“华社”,大多数社员都以“画意摄影”而闻名,历次展览均以小品类的画意摄影为主。

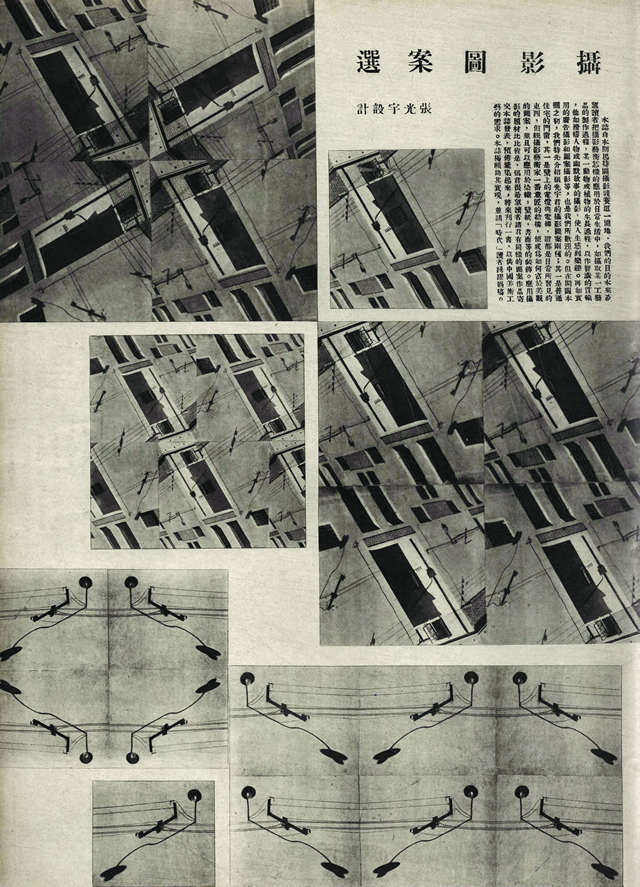

媒体报道的篇幅所限,今人已无法看到张光宇在历次文艺团体展览展出的摄影作品的全貌。关于张光宇的“画意摄影”,1928年第1期《蔷薇》第8页刊登的静物摄影《灯下》颇具代表性,虽然是套红印刷,光与影的表达依旧清晰,吊灯及桌面摆设的玻璃器营造出静谧感,可见张光宇在位置的经营上费了一番心思。而他在摄影中融入现代性表达,从单纯的“画意摄影”向现代主义进行摸索,由1935年第7卷第7期《时代》的《摄影图案选》可窥见一斑。张光宇以两类平常事物入手,其一是普通住宅的门窗,其二墙壁上的电灯与电线,经过一番结构改造与画面截取,使之成为富于美观的图案。张光宇希望通过这组摄影图案的展示,能够获得更多《时代》读者类似题材的踊跃投稿,以便在日后对接中国美术工艺的实际需求,应用到织染、壁纸、书籍装帧等领域。

终究,摄影是人们进入缤纷“光宇世界”的一个小小的入口,以摄影为切入点,人们似乎能体察到那个年代张光宇的与众不同。曾几何时,张光宇也像站在他摄影作品前观看的我们,通过摄影结识了数量可观的“摄友”,为自己的事业开掘出一片新天地。