晋江文坛一宗师

福建作协刘志峰与我协商,在李灿煌先生85周年诞辰之际,共同编辑出版《李灿煌研究》。这个想法和我不谋而合,一拍即合。作为先生生前来往最频繁、比较受关注的文学后辈,我与志峰终于完成一桩沉积已久的心愿。邀约文朋诗友写文章,怀念这位已离世的晋江文坛宗师,以此联络激发晋江社科界、文学界的创作热情,重塑“晋江诗群”“晋江散文现象”昔日辉煌,了却先生夙愿。

根据我们对先生生前文化社交圈子的了解和印象,我们分别邀请了近20位先生的故旧之交。收到约稿信息的文朋诗友无一个回绝,均坦然接受。很快地,文章纷至沓来,很短的时间内一一提交完稿。这些情真意切的追思文字,娓娓叙说着先生的为人为文和生活中的点点滴滴。先生喜怒哀乐的气场栩栩如生,云淡风轻笑对生活的态度跃然纸上,一个诚以待友、乐于助人的宽仁长者形象映现脑海……

李灿煌先生出生于单亲华侨家庭,是个遗腹子。后来他在自述经历的文章中说:“由于晚来了一步,未曾见过父亲一面。”他年小懂事,担当生活重负,命运多舛,半生坎坷。少读师范,后当小学教员;写剧本,当剧团编剧。通过待人以诚、诚恳打拼,逐渐积累了声望,1978年调到晋江文化馆从事群众文化工作,负责文学、戏曲、音乐等方面的事务。彼时“十年动乱”刚刚结束,社会文化生活几乎一片空白,正处于“拨乱反正”的时代,百废待兴。先生年届不惑,意气风发,与文化馆同仁一道,大刀阔斧地改革各项文化事业。闻名遐迩的《星光》综合性文艺季刊,就是他一手创办的。创建了《星光》这块文艺园地,先生如园丁一样,尽心尽责地精细耕耘:犁地、松土、选种、培秧、植根、固土、浇水、锄草、护苗……《星光》从诞生那天起,就倾注了先生无尽的心血,设置栏目、确定版式、约稿、组稿、发稿、编排、校对、印刷、发行……作为《星光》主政者,先生对晋江文艺尤其是文学动态了如指掌,时刻关注区域内文坛宿将与文学新人的变化态势和创作苗头,通过笔会、改稿会、个别约谈,围绕文学主题、立意、技巧与作者坦诚相见,及时沟通勉励,鼓舞作者树立从事文学创作的信心。迎来送往一拨又一拨老作者,结交了一批又一批新文友,在他热忱待人地苦心经营下,晋江文学的百花园始终弥漫着盎然春意。因经费困难,《星光》曾一度停刊。他利用自己参加政协的影响力,在各种场合不停地反映呼吁,引起有关方面重视,财政单列了专门预算,促使刊物复办。正是先生挥臂鼓劲,不断动议,一本培养了大批本土作者、在海内外文艺界产生影响、拥有一定读者群的纯文艺内刊,始得以起死回生、重获新生。即便是退休以后,先生还一直关注《星光》的一举一动。他将这本寄托着晋江文艺群体生存空间、前途命运的杂志视为自己文学的第二生命。

先生钟情于文学,几十年笔耕不辍。早在1957年,先生就在《园地》(《福建文学》前身)发表叙事长诗《姑嫂塔》,一举奠定他在福建诗坛的地位。人到中年,又热衷散文创作,在《人民日报》《散文》等有影响的报刊发表了《刺桐》《清如许》《南音》等一系列盈满着闽南文化符号的作品。先生幼时与寡母相依为命,历经人世间酸咸苦辣。或许是家庭缘故,早逝的父亲使他深刻地领会到了华侨妇女的生存艰难、生活困顿,“番客婶”这个词包含着的血淋淋现实,在他心灵深处种下了苦涩。他笔下多表现离别、伤逝、凄苦的婉约零丁情绪。描写石湖港航标姑嫂塔的《依然石塔踞山头》,象征望夫回归阖家团圆的冀盼,一个“踞”字,活灵活现地突显海枯石烂、痴心不改的深意,情天恨海、此生绵绵有绝期的南音《孤栖闷》,令人感受缠绕不散的个中滋味。先生驾驭侨乡题材轻车熟路,视野的广度、构建的高度、挖掘的深度、掌握的温度,让人击节称叹、回味无穷。

为编注《晋江楹联选》,李灿煌(右)先生拜访晋江文化馆首任馆长许书纪

将读书写作的居所取个名号,借以表达主人的生活态度,是中国文人的传统,先生也不例外。他将位于“红旗馆”文化馆大院西北角一隅的工作室取名“望云斋”。从1978年起,他的大部分岁月都蜗居在这间10平方米的斗室内。几十年如一日,白天工作会客,晚上读书写作,不在乎是周一或者星期天。说是夜以继日,丝毫也不过分。他被授予“福建省劳动模范”的荣誉称号,实至名归。

先生一向待人接物不骄不馁。不以物喜不以己悲,不弃贩夫走卒。很长一段时间,他主管全市民间职业剧团事务,由于工作的缘故,平时往来多为梨园子弟。“搬戏疯,看戏憨”,演艺人天性喜热闹爱计较,搬弄是非挑衅对错,有时为5毛钱报酬得失,演员与戏头家差点儿就要大打出手。先生总是不厌其烦地居中调停,乐于评判,敢于仲裁,厘清纷争,使一场场矛盾化解于无形。几十年间,晋江城乡锣鼓喧天,几十个剧团每年演出几千上万台戏,由乱哄哄的幕表戏转变为有板有眼的定型戏,整顿戏剧市场牵扯了先生太多精力。晋江这个“戏窝子”终归不因民间职业剧团之间的利益纠缠交织,产生太大的激烈冲突,民间戏剧市场有序发展,创作表演艺术精品迭出,受到省文化厅高度肯定,1991年专门来晋江召开现场会,郑重地向全省推广戏曲市场管理的“晋江经验”……出入望云斋的更多的是文人与墨客。这是一些来自晋江各乡镇各村里的业余作者、农民画家等,也不乏省内外成名成家的大学者、老教授,闻名登门拜访请教问题。问者虚怀若谷,答者真诚坦率,恪守待客之道。先生有扎实的古典文学功底,博学强记,施之以礼的儒雅谈吐、温和对接,让人如沐春风……宽厚的胸怀广纳八方宾朋,周到细致,迎来送往。长年累月,望云斋总是人声鼎沸,人流络绎不绝。我曾说先生交游广泛,谈笑有鸿儒,往来无白丁。先生纠正说,他结交不少,但游历不多,交游更谈不上广泛,贵在有不少知交好友,大家认知、认同、认可,就是最大的欣慰。几十年来,他很少离开晋江,守着望云斋,《闽南相思》《蓦然回首》《望云斋散文随笔》《泉南掌故札记》《李灿煌诗选》等一本本著作源源不断地呈现在读者面前。

李灿煌在写作

不忘初心,方得始终。与晋江文化不离不弃,晋江文化事业也伴随先生一生。

1997年,因接班人的缘由被主管部门劝留3年、超期服役的先生终于正式退休了。退休后的先生,似乎比之前在职时更忙了。他晚年不幸罹病,常年吃药透析,高大魁梧的身体被病魔折磨得孱弱消瘦。他拖着病躯继续为晋江文化事业的传承弘扬奔忙。在他的极力劝说倡导推动下,《晋江文化丛书》得以启动。先生自始至终负责统筹执编《晋江文化丛书》这个浩大的文化基础工程。至2013年,历时16年,《晋江文化丛书》共编纂出版6辑38卷,逾900万字,内容主题包涵千年古邑晋江的历史人文、地理山川、文物古迹、民俗掌故,可称得上是晋江历史文化大百科全书。先生作为丛书的掌舵人,从选题到出版的各个环节,慎重衡量,反复考虑,多方征求专家学者不同意见。每一本书所散发的墨香,无不凝聚着先生毕生学问修养和对晋江大地历代先贤的敬畏。

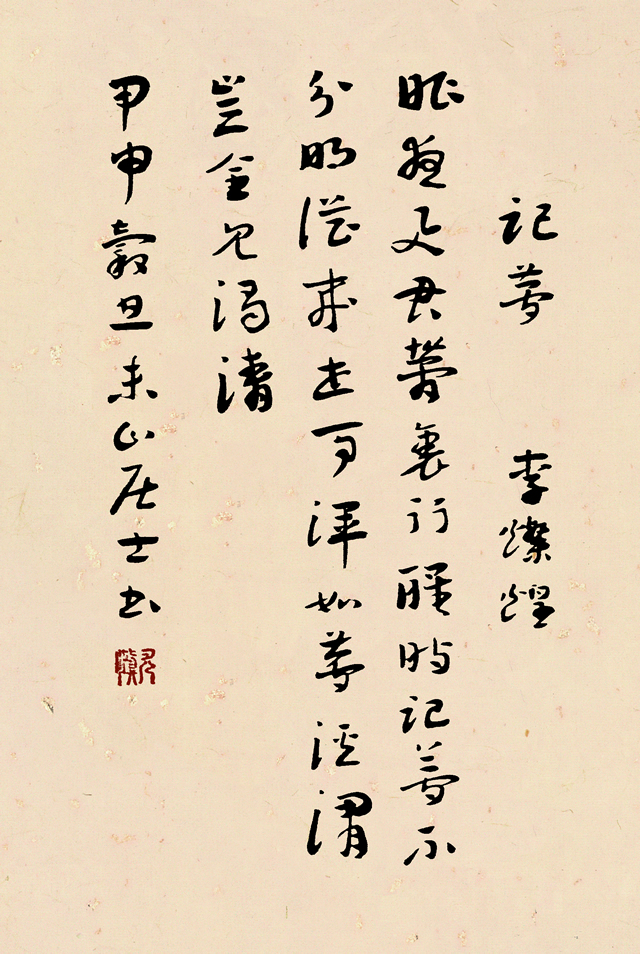

尤慎书李灿煌诗

先生是晋江文化界真正意义上的先生。他是晋江文坛的引导者和指导者,先生之名,名副其实,恰如其分。众所周知,文学创作是个性化的劳动。作家讲究追求个人风格,体现性格特点。每一位个体作家无不个性张扬、自视甚高,虽不敢舍我其谁,起码是自恃才情,能够听得进去批评意见的,多乎哉?不多也!先生扶植后学表里如一,言传身教令人信服。20世纪80年代初,朦胧诗派兴起,印象派、意识流、“野兽派”大霸诗道,视传统派如无物,老派诗人亦不屑为伍,嗤之以鼻,奋起论战,口舌之争不时发生。先生不徐不疾,不慌不乱,不偏袒不倚仗,不搞打一棒拖一把那一套,而是以理服人。我曾在《说不尽的“星光”》一文写道:大凡晋江文学作者,均与《星光》结下不解之缘。说是“不解之缘”,皆因这些人心中有一个文学情结。这个结,任性难解开,随意挣不脱。晋江版图不大,彼此之间,相隔不远,熟门熟路。晋江文人秉性直白,遇事说理,若是主义观点迥异,写作流派或创作方法对立,可以争得脸红耳赤,吵得暴跳如雷;受伤了的和气,会随着时间的流逝散淡,消于无形。不似大都市的人,相互之间,派系林立,虚与委蛇,圈子中套着圈子,一亩三分地容不得他人说三道四,颐指气使,唯我独尊……晋江文学氛围几十年如一日,始终风清气正,与先生虚怀若谷的胸襟息息相关。他从不以个人意志弹压不同声音,压制不同观点。执牛耳者有此情怀,大象无形,大音稀声,反而造成百花齐放、和谐顺畅的生动的文学局面。“晋江诗群”“晋江散文现象”为省内外文学界瞩目,文学新秀如雨后春笋成批冒尖,本土作者中,至今涌现中国作家协会会员13名、福建省作家协会会员93人,每年均有优秀作品和个人专著迭迭问世,这在八闽大地80多个县市区中,绝对独此一家,别无分号。

作家有个性,文学有流派,自然就有山头。晋江文学当然也有山头。但晋江文学只有一个山头,这座山头的巅峰理所当然踞守着一座石塔,这座矗立的石塔就是晋江文化界景仰的李灿煌先生。先生就是晋江文学的一座丰碑——做文章,抒写侨乡大地阳光雨露春风;做文人,培育文坛后学晚辈不遗余力。

先生年近80,也算大福。逝者如斯,不虚此生矣。谨以一联作为结语以纪先师灿煌:山绕紫帽成群出,水随晋江向海流。■