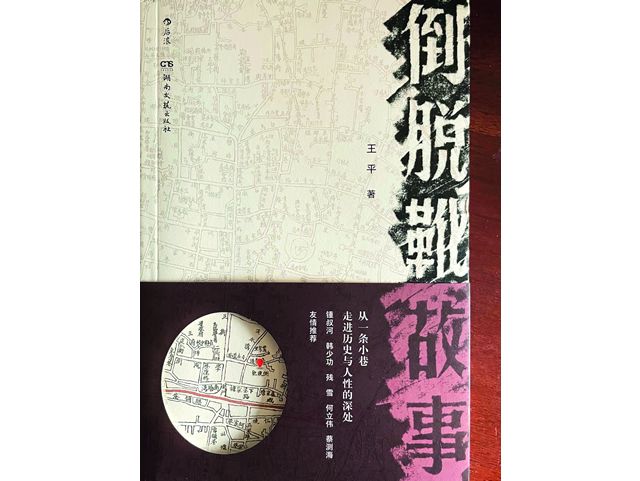

雨打风吹去 ——读王平《倒脱靴故事》

我跟王平有些缘分。他在武大读作家班的时候,我到那里组稿,托他帮忙。后来他从湖南文艺出版社调到省出版局,参与创办《书屋》杂志,搬家后的房子,我住过,感受了他的生活风格。他在局里编辑一本出版产业内刊时,发表过我的文章,当过我的责编。这些年,我陆陆续续看过他的一些小说、散文,以及介乎小说散文之间的散文小说或者说是小说散文,譬如这部《倒脱靴故事》中的一两篇,我是从《湖南文学》的清样中看的,因此,可以说我是他的读者兼校对。《母校话旧》是《倒脱靴故事》的最后一篇,写他就读的小古道巷小学,原址是道观,叫南岳行宫,小古道巷小学原名衡岳小学。我是衡阳人,南岳的子孙,这缘分更深远了。

王平在文学平地一声雷的时代进入文学界,他的文字,可以说是“好雨知时节”。虽然不是疾风骤雨,但是润物细无声,也有江船火独明的光亮,或许还有花重锦官城的艳丽。

“我家跟罗先生租下了朝北最大的一间,二十平米左右,开三张床,晚上再用门板搭临时铺,能勉强挤下一家七口。”《心远草堂的两任房东》,本书开卷第一篇,第四段的这几句话,让我忽然生出对于我外公的感恩和对于童年的幸福感。我记事的时候,住的是外公建在城里的房子,有四间,合起来大约六七十平米,还有个十多平米的后院。外公年轻时在瓷器厂画碗花,他按照瓷器上的庭院样子建造了自己的家园。跟王平小时候的居住条件相比,我算是非常幸运了。他租住的地方叫“公馆”,而且在省城长沙的核心地段,一条巷子里十几户,多是大户小楼人家。我们家虽是自己的房,所在居民区有近百户平房人家,大都是城市平民。再说,王平在1966年前就过完了童年。因此,他的小说集《雨打风吹去》、散文集《倒脱靴故事》,让我看到了我不知道的时代。

譬如“每个房间的天花板中央,还有图案各不相同的西洋风格浮雕”这么一句话,其中的“西洋”“浮雕”这样的字眼,我从小学到中学的课堂学习记忆里几乎是不存在的,生活经历里更没有什么感觉,而他小时候就与它们朝夕相处,这不就是天壤之别么?再就是,房东罗先生一家,罗婶轻手轻脚将一杯茶放在茶几上时,“罗先生居然欠欠身,说,谢谢”。王平用了“居然”二字,可见,他也觉得新奇,可我大半辈子也没见过。

夫妻是男女,男女之情,可不从夫妻开始。《倒脱靴故事》写房东的儿子,寥寥几笔;写到女儿,立马洋洋洒洒,摇曳生姿,体贴入微,让我想起自己童年时隐秘的、甜蜜的有关异性的异样记忆。可见,无论王平和我年龄相差几何,人类的根性本同。而王平文章的好处,我以为,就在于比较能贴近、扣紧人的根性,写出人的性情,且文字风趣,平易近人。

那么,接下来,我干脆不说《倒脱靴故事》里的景色之美、器物之精,单说它的人物之奇。

先从一件事情,说一个不知其谁的奇人。王平家租住的公馆,住户多了以后,原来的大门进出不便了,有一天进行了一项“改革”:从大门挖一块木板,在木板上装上一把锁,再安放到门上。回家的人,先开锁,然后再伸手进去拨开大门门栓,开门进去,“从此再也不用半夜下班大呼小叫,拼命擂门而惊扰四邻”。这个改革,必有始作俑者,是谁?谁也不知道。

再说李福爹,他是王平家的第二任房东。这个福爹名不虚传,一个人每天竟然订两瓶牛奶。饥荒时节,对门胡妈妈的小儿子得了肺结核,福爹让保姆每天送一瓶牛奶给对门,自己只喝一瓶。这个福爹,就是我八十年代到长沙时还见过的“九如斋”的创办人,当然,这时已经物不是、人亦非了。福爹的确有福,他们家有个保姆,十六岁起,就在家里做事,终身不嫁,伺候福爹夫妻,带儿带孙,忠心耿耿。

住在作者家晒楼下小屋的黄珮甄也是位奇人。她的奇,奇在养了一只猴子。她少年时是店老板的女儿,年轻时是军官太太,有点家底。抵不过人间沧桑,终于越过越穷困了。好在她遇上了作者的母亲。母亲听说她的状况,提出将自己家的一间厨房腾出来,给她当住房。虽然这样一来,“我们自己家呢,则将晒楼底下的楼梯弯勉强当做厨房,结果给以后的生活带来了无尽的不便”。这样的好心,让我们也未免要视作奇迹的。不过,我想起我的童年,我家的四间房子,有一间就是给一个老太太住的。老太太好像就是我外婆的亲戚,孤身一人。我出生的时候,她送给我件非常好的、包毛毛的风衣,现在还在,看上去还很鲜艳呢。我们家的这间房子,在老太太去世后就用来做厨房,后来又被外婆、母亲租给需要的朋友,也算是做好事吧。

我们五六十年代出生的人,大都有家中亲朋满座的记忆。那个时代没有现在这么忙,也不像现在这样在乎私密空间,人们喜欢走亲戚串门。用我岳父的说法,“脚步为亲”。我外婆在世的时候,家中来来往往的亲友不少。外婆是个家庭妇女,但性格豪爽,很有人缘。我家在火车站附近,成了亲友的免费旅馆。《高长子》这篇散文,写王平父亲在重庆中央政治大学读书的老同学。正是这位叔叔,让他十三四岁就会唱《送别》,而且,正如母亲晚年说的,“要搭帮你高长子,那年送了不少吃的,你才会长得那样快”。那么,母亲还记得这个高长子借教小孩子写毛笔字而写出的那句表白的话“无根而固者,情也”么?这句话可以做一部小说的题目,谱成一曲抒情小说的绝唱。不过,我猜王平写不出,我们都写不出,而且现在已经没人能写得出了。读这篇文字,我想起了自己童年时代家中常来的谢叔叔、戴叔叔、邹叔叔,想起母亲单位的蒋叔叔、罗叔叔、许叔叔,虽然他们或是平民弟子,或是普通干部,不可能教我唱《送别》,更不可能回忆大学时代演出的《玩偶之家》,叔叔们当时的言行也早已被时光吹打得精光,但是,儿童爱热闹爱客人的心思,却多亏了这些叔叔而得到满足。

接下来要说另一位奇人,这个奇人,我已经在《湖南文学》杂志上看过一次了,印象深刻。这位奇人在《湖南文学》露面的时候,篇名直呼《朱老头子》,收到《倒脱靴故事》时改成《前朝记忆渡红尘》,被我一眼看破。这位奇人叫朱仲硕,他的祖宗是朱元璋。可不可信?信不信由你。但是,你不得不信的,是他的二姐朱仲芷,是中国人民解放军海军司令员肖劲光的夫人,他的小妹朱仲丽,是中共中央书记处书记王稼祥的夫人。他的父亲朱剑凡,假如不是死得早,中华人民共和国的第一任教育部长就是他。这是人证物证俱在的事实,用长沙话讲,那叫“有书对”。王平认识朱仲硕时,朱老头子已经“屈贾风流”了:王平第一次进他家,只见“一摞一摞码得半人高的火柴盒子,几乎占据了这间房子的半壁江山”。老人家是靠糊纸盒谋生的。虽然如此,“我从来未听朱老头说过什么怨天尤人的牢骚话”,他喜欢说当年的得意事,其中一件,是斗酒把一个英国佬斗趴下了。一次,朱老头用十足的伦敦腔朗诵狄更斯《双城记》中的名句:“这是希望之春,这是失望之冬;人们面前应有尽有,人们面前一无所有;人们正踏上天堂之路,人们正走进地狱之门。”老头子还跟王平讨论“藕煤”和“蜂窝煤”的英译,并且做出了更加正确的译文,可惜英文没学好的王平竟然忘记了。王平的爷爷是留日的学生,爷爷的妈妈,跟随儿子到了日本,被秋瑾劝说,也开始在日本读书,跟秋瑾是同学而且住在同一个寝室,真是良缘。

古人说:“人生识字忧患始。”作家王平是在渐近随心所欲之年写下一系列“陈年启示”、“前朝记忆”,记录他识字以来的忧患体验,意味自然不止于忧患,更在患难之后的觉悟,忧愁之外的会心。

行文至此,忽然想起湘贤王船山的文学理论:文学的门,关键是“铁门”。文学的光,主要是“现量”。什么是铁门?“身之所历,目之所见,是铁门限”。什么是现量?这个词,是夫之借佛学的词语阐述文学的意境。譬如《倒脱靴故事》写那个由佛殿改成的小学,是这样的:“南岳行宫大殿后面是一个长方形的天井,左右两厢共有四间教室,二年级以下的班级在这里面上课。有丈余高的帏帐将其与大殿分隔开来。但课间休息时,如我等低年级学生,仍喜偷偷掀开低垂的帏帐,溜到大殿里去玩。将供桌上的烛泪捻成一个个小烛团,直到温软的烛团变冷变硬。”这样的描写,形象逼真,好像现身说法,让读者如临其境,感同身受,这便是现量,很有能量。有这样过硬的生活经验,展示这样过目的生命现象,那文章就像天生丽质,稍加修饰,便可动人。